トッピック

ニシキウズ科(1)-2

| ニシキウズ科 | |||

| (著者一服) 最初にお話ししましたが、本図録は、著者の採集記録のみではなく、伊豆・小笠原海域における多くの方々の調査報告や採集目録を集大成しております。これら引用文献は、この図録のどこかに挿入いたしますが、約200点ほどです。 従って、貝の紹介で、○○(1986)とあるのは○○さんが1986年に発表した報告書に載っている、または、手紙などで情報を頂いたという意味です。そして、それ以外の記述がなければ、○○さん以外の採集記録は無い、無論著者も採集していない種類となります。 また、貝の種類によっては、採集できないのではないか、本海域には生息しないのではないかと思えるものもあります。しかし、シャカトウダタミのところで述べますが、棲息しないと断定出来ない難しさがこの海域にはあります。そこで、著者の判断での削除はしておりません。 一番困るのは、同好の人から図録の貝が欲しい、交換をして欲しい等と言われることで、無論著者に余品があれば提供できますが、○○(1986)の貝については、上述の理由で不可能であることをご了承下さい。 |

|||

| 24.アラレエビス Fautor paupineli (MONTROUZIER) 葛西重雄(1968) 八丈島にて採集。鳥島沖(肥後俊一 1993)。 分布は銚子沖以南、東シナ海、沖縄沖、台湾沖、鳥島、水深は 20〜150m。(写真は奥谷喬司2000) |

|

||

| 25.トミエビス Omphalotukaia nobilis (HIRASE) 草苅正(1996) 大島波浮港沖で底釣漁業操業の「長松丸」の 釣り針に掛かったウミマツから採集(1971年)。分布は相模湾、 四国沖、水深200〜300m。(写真の貝は当館所有) |

|

||

| 26.ウバシタダミ Machaeroplax delicates (DALL) 奥谷喬司(1964) 大島1,560-1,640mで死殻1個体、三宅島1,230-1,350mにて生貝5個体採集。分布は津軽海峡以南、銚子沖、遠州灘、四国沖、水深64〜4,000m。(写真は潮岬産) |

|||

|

|

|

|

| 27.クルマチグサ Eurytrochus cognatus (PILSBRY) 伊豆諸島全域。黒住耐二(1994)マリアナで採集。殻幅8mm、殻は扁平、周縁に白斑がある。殻表および殻底に螺肋があります。著者が宮古島八重干瀬で採集したものは殻頂部の紅色が特に美しかった。臍孔は開く。分布は本州太平洋岸から沖縄諸島。 |

|||

|

|

|

|

| 28.オオヤマクルマチグサ Eurytrochus oceanica (PILSBRY) 小笠原に生育。形状はクルマチグサに似るが小形。福田宏はクルマチグサの異名としています(1993)。 |

|||

|

|

|

|

| 29.チビアシヤ Fossarina picta A.ADAMS 葛西重雄(1982)八丈島横間上げ砂、草苅正(1985)小笠原で採 集。分布は東北以南。(写真は波部忠重1961) |

|

||

| 30.クロフヒメマキアゲエビス Perrinia nigromaculata SCHUEPMAN 土田英治(写真も1990)銭州104-106mで採集。殻高11.6mm、殻径7.8mm。分布はインドネシ ア、沖縄沖、銭洲。(写真は波部忠重1990)  |

|||

| 31.ヘソアキコガネエビス Calliotropis (Solaricida) infundibulum (WATSON) 奥谷喬司(1964)ベヨネーズ列岩2050-2150m、奥谷喬司(1966) ベヨネーズ列岩2020mで採集。模式産地はアフリカ。潮岬沖1, 000〜2,500mでの採集記録があります。(写真は奥谷喬司2000) |

|

||

| 32.イガギンエビス Ginebis crumpii (PILSBRY) 草苅正(1996)新島西 300m、五十嵐正治(1952)利島180-360m で採集。東北地方以南、水深50〜300mに生息しています。 (新島西沖産) |

|

||

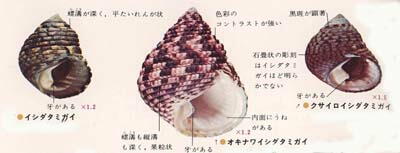

| 33.オキナワイシダタミ Monodonta (Monodonta) labio (LINNAEUS) 葛西重雄(1982)八丈島底土で採集。螺層表面は多くの螺溝に よって区切られた螺肋があり、肋上の顆粒は丸く盛り上がりま す。色彩は黄褐色〜緑褐色の地に白、褐色等の斑点が在りま す。分布は奄美以南。(図版は波部忠重1983)  |

|

||

| 34.イシダタミ Monodonta(Monodonta)labio confusa TAPPRONE-CANEFREI 伊豆諸島各地。前種に似るが肋上の顆粒は横長の平板状で 盛り上がりは弱い。分布は北海道南部以南。なお、イシダタミ3 種は採集場所により様々なタイプが見られますので、更に精査 が必要と考えています。 |

|

||

| 35.クサイロイシダタミ Monodonta(Monodonta)australis LAMARCK 小笠原諸島潮間帯に群生。前種に似ますが、石畳状の彫刻 は細かく、螺溝は浅い。分布は小笠原諸島以南。 |

|

||

| 36.ハナダタミ Monodonta(Monodonta)canalifera LAMARCK 肥後俊一・後藤芳央(1993)に小笠原諸島と記述されていますが、他に採集情報は無い。クロヅケガイに類似、殻表に紅緑の色帯をめぐらす。分布は奄美大島以南。写真右は奄美大島産(殻高12.1mm)、左は西表島の打上採集標本(殻長19.1mm)。 |

|||

|

|

|

|

| 37.クロヅケガイ Monodonta(Neomonodonta)neritoides PHILIPPI 伊豆諸島各地。分布は北海道南部以南。クビレクロヅケガイに酷似していますが、羅塔は高く殻表青緑色の赤褐色の斑が細かく市松状となります。貝殻の体層は大きく広がり、殻表は光沢があり滑らかです。方言は三宅島でシッタカと言いますが、大島〜神津島ではシッタカはバテイラを指します。なお、クロヅケガイ3種は採集場所により様々なタイプが見られるので、更に精査が必要と考えています。 |

|||

|

|

||

| 38.クビレクロヅケガイ Monodonta(Neomonodonta)perplexa PILSBRY 伊豆諸島各地。前種に似るが体層がより大きく膨れ、縫合は 深くくびれています。分布は本州北東部以南。 |

|

||

| 39.オオクロヅケガイ Monodonta(Neomonodonta)perplexa boninensis ASAKURA & NISHIHAMA 小笠原諸島各地、特に南硫黄島では群生。朝倉彰・西濱士郎は小笠原父島で調査を行い、次のように述べています(a〜hの写真も1987)。本種の殻は小形、扁平な球状、濃緑色で黄緑色の点を散らす。螺管はクビレクロヅケガイほど扁平ではなく、縫合線に沿ってわずかに巻き上がる。体層は太く最後の1/2巻で急に太くなる。内唇外縁は肥厚し明らかな一歯を有する。幼貝では、クビレクロヅケガイとの形態的な差はほとんど無いが、成長するに従いクビレクロヅケガイの殻高が高くなる。写真はa〜eがオオクロヅケガイ(父島野羊山産)f〜hがクビレクロヅケガイ(九州天草白岩崎産)。棲息状況は、オオクロヅケガイは外洋性転石海岸の潮間帯下部であり、潮間帯中部を中心にクサイロイシダタミが高密度に棲息しています。 |

|||

|

|

||

|

|||

| 40.サラサダマ Chrysostoma paradoxum (BORN) 小笠原父島打上げ1個(殻高10.7mm)採集。殻は円くタマガイ、殻表は光沢が強い、殻口は桃色、内唇は滑層が広がる美しい貝です。分布は種子島以南。写真は右が父島産、左が奄美大島産。 |

|

小笠原諸島父島産 小笠原諸島父島産 |

|

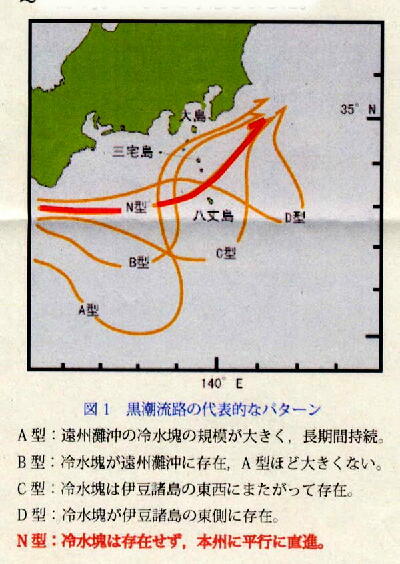

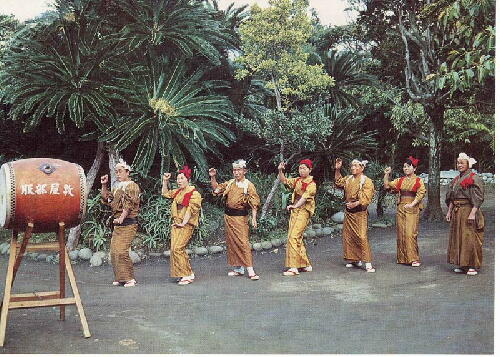

| 41.シャカトウダタミ Diloma (Melagraphia) radula (PHILIPPI)) 八丈島(肥後俊一1993、葛西重雄1982)、青ヶ島(大山桂 1955)。写真は奄美大島加計呂麻島安脚場産。大山桂は、青ヶ島の貝類で、分布上特に面白い種類はシャカトウダタミで、従来琉球諸島以南には知られていたが、伊豆諸島からは最初の記録で、しかも稀でないことは注目に値すると述べています。しかし、著者は青ヶ島を含め本海域で生息を確認していません。 その理由として、黒潮の影響が考えられます。近年黒潮の調査が進み、黒潮は静岡県沖等に出現する冷水塊の影響を受け、伊豆諸島を横切る場所が様々に変化します。変化のタイプはA・B・C・D・Nの5タイプに分けられています。 Aタイプ:遠州灘沖に冷水塊が長期に存在するタイプで、黒潮は伊豆諸島北部を通過する。 Bタイプ:冷水塊が消滅に向うタイプで、伊豆諸島では、列島線を北上するように黒潮が流れる。多くの場合、この後Cタイプに移行する。 Cタイプ:冷水塊が伊豆諸島に居座るタイプで、黒潮は八丈島より南を迂回し房総半島に に向う。 Dタイプ:冷水塊が伊豆諸島の東側にあるタイプ。 Nタイプ:三宅島と八丈島の間を黒潮が流れるタイプ。 上述の5タイプの出現状況を、海上保安庁水路部の海況速報より読み取ると、1965年〜1995年の31年間の平均は、Aタイプ18.1%、Bタイプ13.6%、Cタイプ25.7%、Dタイプ6.2%、Nタイプ36.4%でした(西村和久 1999)。 八丈島には「しょめ節」という唄があります(写真は「しょめ節」を唄う昭和40年頃絵葉書)。これは、歌詞の終わりに「しょめしょめ」と入れて、歌い続けるもので、その中に「大和男(やまとおのこ)の度胸があれば、越えておじゃれよ黒瀬川」とあるように、黒潮は古来黒瀬川と呼ばれ、三宅島と八丈島の間の強い流れを指しており、昔から、三宅島・八丈島間は航海の難所でした。ところが、31年間のタイプを整理すると、三宅島・八丈島間を流れるNタイプは3割強と意外に少ないことに驚きました。このタイプを季節別に分けると、1〜5月はCタイプ、6〜12月はNタイプが多くなっております。 青ケ島のシャカトウダタミは、ある時期に幼生が漂着し、成育はしたものの、再生産の条件が整わず死に絶えたものと考えられます。そして、海底地形から死殻も深海に転落し流失したと推測されます。 黒潮は巨大なベルトコンベアの様に、南方の生物、特に幼生を絶え間なく本海域に送り届けています。規模の違いはあるものの黒潮反流やマリアナ海流も同様です。ただ、黒潮がCタイプの時期は、幼生等が本州方面から運ばれてきます。 |

|||

(島しょ農林水産総合センター大島事業所「大島事業所トッピックNo、317」) |

|

||

|

|||

|

|||

|

|||

| 42.メクラガイ Diloma (Pictodiloma) suavis (PHILIPPI) 八丈島、小笠原諸島潮間帯に群生。写真は三宅島産。青い 海、輝く太陽のもと、磯を歩くと本種は波打ち際に群れ集まって おり、殻表の緑色が実に美しい貝です。何故この美しい貝の和 名がメクラガイなのか疑問をもっています。奥谷喬司(1986)は、 殻表の赤色と緑色のめくら縞模様に由来するとしていますが、 岡本正豊(1997)は、模様が「めくら縞」だからと解釈されてきま したが、「盲縞」とは縦糸も横糸も紺色に染めた棉糸で織り、足 袋表、きゃはん、腹掛けなどに用いる「紺無地の綿布」のことで、 この貝の和名と結びつかないとしています。なお、「めくら縞」を 広辞苑で引くと同様の解説になっています。著者の勝手な憶測 では、貝の名前をつけた学者が、生きているときの姿を見てい ない、又は検討した標本が死殻であった等々が考えられます。 |

|

||

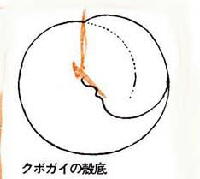

| 43.クボガイ Chlorostoma lischkei (TAPPARONE-CANEFRI) 伊豆諸島北部に多く、三宅島には少ない。八丈島では稀です が、青ヶ島について大山桂の報告があります(1955)。殻表には 縦肋で刻まれ、貝底軸唇の基部が緑色になっています。 古くか ら「磯もの」と呼ばれ食用とされています。方言は大島でメッカリ またはマル、その他の島ではシタダミ。1967年頃からの民宿ブ ームで商品となり漁獲統計にも表示されるようになりました。大 島では1967年8トン、1968年11トン、1969年30トン漁獲。個体数に 換算すると3年間で1千万個が漁獲されたこととなります。このた め大島の磯では激減(西村1979)。クボガイの漁獲状況につい ては、伊豆諸島の情報紙「七島新聞」が月3回発行されており、 その紙面上に黒潮の動向と主な漁獲物が毎回掲載されていま す。例えば、今年の8月14日〜20日の集計で、クボガイは利島で 20kgと記事にあります。分布は北海道南部以南。  |

|

||

|

|||

|

|||

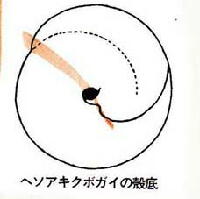

| 44.ヘソアキクボガイ Chlorostoma turbinate (A.ADAMS) 分布はクボガイに同じ。市場ではクボガイと区別していませ ん。前種との区別は臍の有無ではなく、同定は殻口縁がクボガ イより前方に伸び広がることから、殻底から見て外唇上縁の位 置によるとされています。しかし、たくさんの個体を見ていると分 けられなくなることもあり、更に検討が必要と思われます。分布 は北海道南部以南。(図版は奥谷喬司1986) |

|

||

|

|

|

|

| 45.クマノコガイ Chlorostoma xanthostigma(A.ADAMS) 伊豆諸島の北部に多く、八丈島には少ない。淡水のしみ出し てくる磯に多い傾向があります。味は悪く食用としません。殻は 丸く殻表は滑らかで、色彩は黒いが暗緑色に見える個体もあり ます。クボガイ同様、貝底軸唇の基部が緑色になります。分布 は福島県以南。 |

|

||

|

|||

| 46.バテイラ Omphalius pfeifferi pfeifferi (PHILIPPI) 伊豆諸島北部に多産。八丈島には棲息しないとされていまし たが、1965年小岩戸鼻にて生貝1個体を採集した個体は殻高4. 5cm、殻径6.2cmと大型。貝殻は円錐形で殻底は平らで、殻表は 弱い成長肋で刻まれ、クボガイ同様食用とされています。方言 はシッタカ。分布は青森県以南。  バテイラの若令貝→

|

|

||

|

|||

|

|||

| 47.ヒメクボガイ Omphalius nigerrima (GMELIN) 伊豆諸島全域、特に八丈島に多産。クボガイ同様食用とされ ています。方言シタダミ。殻表には細い多数の斜めになった縦 肋があります。貝底軸唇の基部が白色。分布は房総半島以南。 |

|

||

|

|||

|

|