トッピック

リュウテン科1

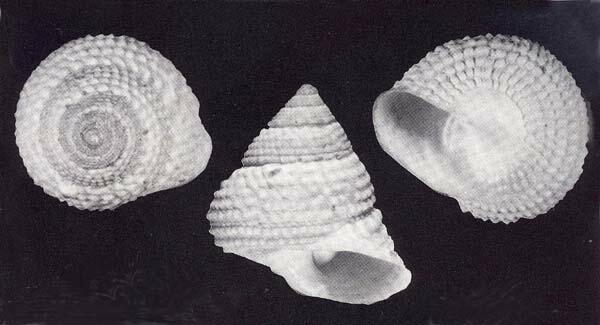

| 10.オオベソスガイ Lunella cinerea (BORN) 小笠原に産する本種は新種オガサワラスガイLunella ogasawarana n.sp.と命名されました(中野智之他 2007)。小笠原に生息するオオベソスガイは別の種であると、以前から言われてきた事が決着したことになります。例えば、福田宏(1993)は、①殻は全体に暗褐色で臍孔部のみオレンジ、②螺肋に多数の顆粒がある、③真珠層の伸張部が臍孔を越えて拡がる、④真珠層伸張部の縁が刻み目状、⑤臍孔が円形、⑥歯舌の中歯の歯尖が緩やかに曲がる、⑦湾内の小石混じりの泥干潟に生息すると述べていますが、新種としての記述もほぼ同じです。なお、中野(前出)は、近年採取例が殆ど無く絶滅に瀕していると報告しています。 本種は小笠原に多産し、殻径4-5cmになる貝ですが、採取し易く、かつ、美味であることから過剰採取され激減した種です。それでも、著者が小笠原に勤務した1984〜1987年ころの本種の大きさは、殻径2.5cmと小形化していましたが、まだ多くの個体数がありました。 分布:小笠原諸島。 オガサワラスガイ→ |

|

|

|

||

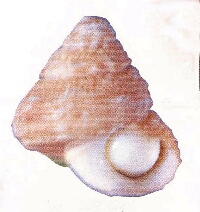

| 11.スガイ Lunella coronata coreensis (RECLUZ) 八丈島大平潟、最大殻径2.3cm。螺塔は低く、臍孔は閉じる。殻頂は小穴となります。蓋は石灰質で厚く半球形。この蓋の表を下にして酢に浸す、気泡を出し溶けながら回転するので、昔の子供は遊びに利用しました。スガイ(酢貝)とはこの蓋の名前です(岡本正豊 1997)。 ただ、この説に疑問をとなえる意見もあります(大島喜平次 1997)。分布:北海道南部以南。 |

|

|

| 12.ウラウズガイ Astralium (Astralium) haematragum (MENKE) 伊豆諸島北部に多産。殻は中型重厚。周縁に短い突起が歯車状に突き出る。軸唇は紫色。蓋は石灰質で紫色を彩る。分布:房総半島以南。 |

||

|

|

|

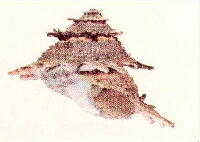

| 13.ハグルマウラウズ Astralium (Astralium) calcar (LINNAEUS) | ||

| 八丈島(葛西重雄 1982)。カサウラウズを更に押しつぶした形状ですが、その形状は様々で周縁の突起の形状も、また様々です。フイリッピンの磯で、ヒョットしたら別種になるのかもと、多数採集した思い出があります。分布:沖縄南部以南。 |  |

|

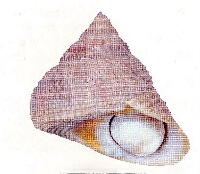

| 14.カサウラウズ Astralium (Astralium) heimburgi (DUNKER) | ||

| 1965年頃、八丈島底土に多産。最大殻径2.56cm。周縁に短い扁平な棘をめぐらします。名の由来は、殻頂部では次の層に密着しますが、次体層より体層に移行する所で離れて螺層の上を傘のように覆う形となります。殻表は淡い紫色。蓋は紫褐色。分布:伊豆半島以南。 |  |

|

| 15.オカモトウズ Astralium (Astralium) okamotoi KURODA & HABE | ||

| 銭洲80-110mにて生貝1個体、死殻8個体、瓢箪瀬死殻2個体採集(奥谷喬司 1972)。ウラウズガイに比べ小型(殻径2cm前後)で殻表の突起類も弱い。種名は和歌山県の貝コレクター岡本清氏に献名。 分布:紀伊半島以南。 |  |

|

| 16.オオウラウズ Astralium (Distellifer) rhodostoma (LAMARCK) | ||

| 大島(五十嵐正治他 1852)。三宅島(手塚芳治 1996)。神津島・八丈島にて採集。特に八丈島は多産。ウラウズガイとの区別は、周縁棘状突起が本種は2列。以前八丈島にはウラウズガイは生息しないとされていましたが、近年は採集されます。分布:種子島以南。(写真は手塚氏提供) |  |

|

| 17.アザミガイ Pseudastralium henicus (WATSON) 小笠原(草苅正 1985)。殻は周縁に11-13の棘を歯車状にめぐらした低円錐形、棘の形状は複雑です。分布:遠州灘以南。 |

|

|

|

||

| 18.カンスガイ Bolma (Galeoastraea) millegranosa KURODA & HABE | ||

| 瓢箪瀬260m、死殻2個体(白井祥平 1958)、小笠原(草苅正 1985)。殻はやや低い円錐形、周縁には棘が並び、7列前後の顆粒螺脈がある。分布:紀伊半島以南。 |  |

|

| 19.キンウチカンス Bolma (Galeoastraea) guttata (A.ADAMS) | ||

| 大室出し、生貝2個体を採集、殻高3.05cm、2.34cm。瓢箪瀬、高瀬、銭洲では普通種(奥谷喬司 1972)。黒瀬190m死殻2個体(奥谷喬司 1975)。小笠原(草苅正 1985)。カンスガイに似ていますが、殻表の下流は大きくて粗く、テンジクカンスに似た橙褐色で黒褐色斑があります。周縁の三角形状の突起は小さい。縫合のくぼみは目立つ。分布:紀伊半島以南。 なお、キハラカンス Bolma (Galeoastraea) kiharai KOSUGEは、1986年、小笠原在住の木原彬夫氏に献名された殻径14.2mmの貝で、殻表の彫刻は顆粒列からなり、周縁には短い棘状突起をめぐらすと記述されていますが、キンウチカンスと同種との意見もあります。 小笠原サンゴ漁場、水深約200m。1986年、小笠原在住の木原彬夫氏に献名。殻径14.2mm、殻表の彫刻は顆粒列からなり、周縁には短い棘状突起をめぐらします。 |

|

|

|

||

| |

||

| 20.テンジクカンス Bolma (Galeoastraea) percica DALL 瓢箪瀬115-120m、生貝1個体、高瀬100m、死殻1個体(奥谷喬司 1972)。カンスガイに似ていますが、螺塔はやや低く、周縁の三角形状の突起はより大きく強い。周縁より上の顆粒列は橙褐色で黒褐色斑があります。分布:紀伊半島以南。 |

|

|

| 21.タミコカンス Bolma (Galeoastraea) tamikoana (SHIKAMA) | ||

| 瓢箪瀬115-120m、生貝1個体、高瀬95m、生貝3個体、高瀬130m、生貝1個体(奥谷喬司 1972)。黒瀬150-190m、生貝1個体(奥谷喬司 1975)。種名は長崎県の貝コレクター大石民子氏に献名。本種はサメハダカンスと同種とされ、和名は変更されましたが学名は残されています。分布:土佐沖以南(図は18.日本近海産貝類図鑑 奥谷喬司編著より) |

|

|

| 22.ハリサザエ Bolma (Harisazaea) modesta (REEVE) 銭洲113m(奥谷喬司 1972)。殻は円錐形、縫合は良くくびれ、殻表には桃紫色の顆粒列の他に周縁に強弱な2列の棘をめぐらします。蓋は楕円形で白く平滑。分布:房総半島以南。 |

|

|

| 23.カミナリサザエ Bolma (Harisazaea) girgyllus (REEVE) 銭洲90m(奥谷喬司 1972)。フイリッピンに気軽に行けるようになってからは、珍品でもなくなりましたが、奥谷先生が銭洲で採集した時は大変な驚きでした。この貝については形状特徴を述べるよりは写真をじっくり見て頂きたい。分布:紀伊半島以南。 |

|

|

| 24.エビスカンス Senobolma venusta OKUTANI 銭洲106m、瓢箪瀬130-260m(奥谷喬司 1972)。神津島140-200m(奥谷喬司 1964)黒瀬、死殻1個体(奥谷喬司 1975)。殻径1.5cm前後。殻頂付近に棘列の痕跡があり、螺層上方の螺肋に弱い顆粒がありますが、下方は平滑。分布:相模湾以南。 |

|

|

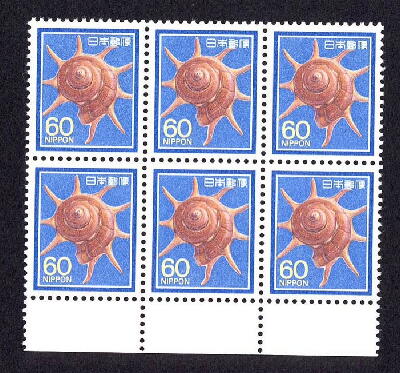

| 25.リンボウガイ Guildfordia triumphans (PHILIPPI) 八丈島(葛西重雄 1968)。特殊な形状、殻は低円錐形で、螺層周縁に7-9本の長い棘がある。 この棘は成長と共に溶解吸収するため棘は1列。殻色は金属光沢のある紫紅色。底面は白色。蓋は楕円状盤。本種の棘の長さは12cm前後ですが、4cmほどに長くなるハリナガリンボウと言う種類もあります。リンボウガイは日本貝類学会のシンボルマークです。なお、1988年4月1日、花・貝・文化財シリーズの中で60円切手として発行されました。 分布:房総半島以南。 |

||

|

|

|

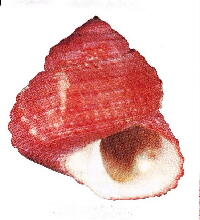

| 26.サンショウガイ Homalopoma nocturnum (GOULD) 伊豆諸島打上げ採集。殻径6mm前後と小型球形、螺塔は低い。殻色は赤色で白色斑を彩る。螺肋はやや明瞭。臍孔は無い。黒瀬154m、死殻1個体(奥谷喬司 1975)。分布:北海道西南部。 |

|

|

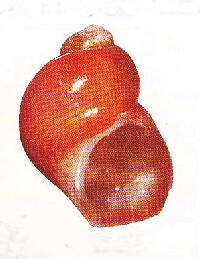

| 27.エゾサンショウ Homalopoma amussiatum (GOULD) 瓢箪瀬120m(奥谷喬司 1975)。殻径8mm前後、螺塔は高く殻頂は円い。紫紅色無斑で顆粒脈を粗くめぐらします。臍孔は無い。分布:銚子沖以北。(図は18.日本近海産貝類図鑑 奥谷喬司編著より) |

|

|

|

||

| |

||

| 28.キヌジサメザンショウ Phanerolepida transenna (WATSON) | ||

| 大島620-720m(奥谷喬司 1996)。この仲間としては殻が大きい。殻表は灰白色で淡黄褐色の白色殻皮を被る。浅い不規則な布目模様があります。分布: 相模湾以南。(図は18.日本近海産貝類図鑑 奥谷喬司編著より) |

|

|

| 29.ベニツブサンショウLeptothyra rubricincta (Mighels) 小笠原父島・母島(福田宏 1993)。殻高2mm前後と小型。螺層は球状、殻表の10本前後の螺肋があります。殻色は紅色、肋は白線。分布:和歌山県以南。 |

|

|

|

||

| 30.コダマサンショウスガイ Collonista glareosa GOULD 島打上げ採集、小笠原ヤドガリ入り多数。殻表に多くの螺肋があり、その上は平滑で赤色または褐色の斑が並びます、シラタマサンショウスガイと似るが、殻色が異なります。同種かと思われます。分布:紀伊半島以南。 |

|

|

|

||

| 31.シラタマサンショウスガイCollonista amakusaensis HABE 八丈島(葛西重雄 1982)。殻高3mm前後。螺層は球状、殻表の20本前後の螺肋があります。殻色は白色。分布:紀伊半島以南。 |

|

|

|

||

| 32.サンショウスガイ Neocollonia pilula (DUNKER) 小笠原及び沖の鳥島にて採集。殻は丸い小形、螺肋は大小あり密で不明瞭な顆粒を刻む。臍孔は無い。殻色は、白・赤・青等変化に富む。分布:房総半島以南。 |

|

|

| サラサバイ科 | ||

| 33.サラサバイ Phasianella solida (BORN) 伊豆諸島、小笠原にて多産、北硫黄島にも分布。殻表は平滑で光沢があり、殻色は紅色に更紗模様が入る、殻高1.5cmほどの小さい貝ですが美しい。貝コレクションの初期の頃、大学の先輩で、アラフラ海で真珠養殖に取組み、貝コレクターでもある日向誠さんから特大サラサバイ(殻高6.9cm)を頂戴しました。オーストラリアではこんなに巨大になるのかと遥か南の海に思いをはせましたが、これは後日、オオサラサバイ Phasianella australis と判明しました。日向さんとは、国内採集旅行に何度かご一緒しました。また、新宿のご自宅にも伺いアラフラ海の話や多数の貝を頂戴しました。分布:房総半島以南。サラサバイ科(写真は手塚氏提供) |

|

|

| ベニバイ科 | ||

| 34.ベニバイ Eotricolia megastoma (PILSBRY) 伊豆諸島多産。薄質で円錐形、殻高は3mm前後と小型、殻表は平滑、桃紅色に赤褐色斑帯を巻く。臍孔は無い。蓋は石灰質。分布:北海道南部以南。ベニバイ科 なお、コシタカベニバイEotricolia oligomphala (PILSBRY)は加藤繁富 (1996)が八丈島で採集していますが、本種は。ベニバイの雌個体に対する名称です。(図は18.日本近海産貝類図鑑 奥谷喬司編著より)  |

|

|

|

|