トッピック

新規ページ003

| 16.リュウキュウアマガイ Nerita (Amphinerita) insculpta RECLUZ 小笠原(大山桂 1940)、小笠原父島ブタ海岸にて生貝2個体採集(福田宏 1993) |

|||

|

|

||

| 17.アマガイ Nerita (Heminerita) japonica DUNKER 肥後俊一(1993)には、アマガイモドキを漢字で擬蛋貝とあり、アマガイを蛋貝、アマオブネを 蜑小船と使い分けるのかどうかで、岡本正豊さんにご教示頂きました。結論はアマガイもアマオ ブネも「蜑」の字を当てるのが妥当となりました。現在使用されている貝の名前は江戸時代から のものがたくさんありますが、アマオブネについては、群分品彙(武蔵石寿 江戸時代末期)、 目八譜(武蔵石寿 1844年)に「蜑小船」。アマガイについては、六百介図(武蔵石寿 江戸時代 末期)、群分品彙に「蜑介」。介図久志に「塰貝」、梅園介譜(毛利梅園 1827-49)に「蜑貝」等と なっています。 武蔵石寿(1768〜1860)は下級の旗本でしたが早々に隠居し、貝類の研究に打ち込み、貝類 図譜の金字塔「目八譜」を著わしました。「目八譜」は多くの貝の和名がこの書からの命名とさ れていることにより、良く知られています。997種の貝を図示し、わが国の古書で貝図が最も豊 富です。作図は服部雪斎。 本書の原本は、明治35年白井光太郎博士が東京の一書店で偶然に発見し、帝国図書館に納 めました。そのため、関東大震災の災害を免れ、現在も国会図書館に残っており、webサイトで 公開されています(写真は目八譜の「夜光貝」頁、ヤコウガイはリュウテン科参照)。 伊豆・小笠原諸島全域に生息。 分布:房総半島以南 |

|||

|

|||

|

|||

| 18.ウコンアマガイ Nerita (Puperita) bensoni RECLUZ 小笠原父島扇浦(福田宏 1993 写真)。分布:奄美諸島以南 |

|||

|

|

||

| 19.カバクチカノコ Neritina (Neritina) pulligera LINNAEUS 小笠原父島清瀬川、生貝1個体(福田宏 1995)。1997年木村ジョンソン、生貝1個体採集、殻 長3.9cm. 清瀬川は二見港の最奥部に流入する小河川ですが、流域には村民住宅や官公庁 の職員住宅がならぶ都市形河川です。ところが、この河川から沖縄方面に生息する種類の採 集報告があります。本種およびムラクモカノコ・オカイシマキ・イガカノコ・ハナガスミカノコの5種 です。アマオブネ類の発生は、岩の表面に数ミリ程度の円形の卵嚢を産み、ベリジャー幼生で 孵化します。その後2〜4週間のプランクトン生活を送った後、底生生活に入ると考えられてい ます(久保弘文 1995)。沖縄方面でプランクトン生活を送る幼生が、どのような経路(海流)で小 笠原に到達し、清瀬川のみに棲みつくのかは興味ある課題です。 著者は清瀬川のごく近くで3 年間、生活していたにもかかわらず、何時でも採集が出来ると言う安心感、都市形河川である 為の人目の多さが気がかりなこと、河川の汚染状況等々から、遂に採集の機会を持てなかっ たことを後悔しています。 分布:南西諸島以南、河川域。 |

|||

|

|

||

| 20.ムラクモカノコ Neritina (Vittoida) variegate LESSON 蓋が黒色。小笠原父島清瀬川(福田宏 1995 写真) 分 布:南西諸島以南、河川域。 |

|

||

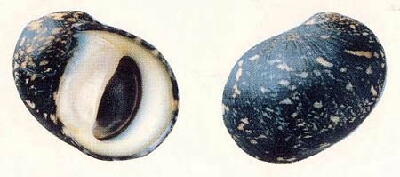

| 21.オカイシマキ Neritogryas subsulcata (SOWERBY) 殻はこの類としては大型(殻径30mm前後)、球状で、黒味 を帯び、螺肋があります。殻表に薄い革質の殻皮がありま す。殻口は半円形で白色、内唇は平らで縁は黒味を帯びま す。名前はオカイシマキガイですが、陸に棲むません。写真 は奥谷喬司(2000)。 小笠原父島清瀬川(福田宏 1995) 分布:沖縄以南、河川の上流域、川縁の岩に付着。 |

|

||

| 22.イガカノコ Clithon corona (LINNAEUS) 殻はイシマキガイに似ていますが、螺層の肩に棘があるものが多い。三角斑は殻口の方に尖 っています。 小笠原父島清瀬川、生貝4個体(福田宏 1995 写真左)。写真右は波部忠重 (1981)。 分布:南西諸島以南、汽水域。 |

|||

|

|

||

| 23.イシマキガイ Clithon retropictus (V. MARTENS) 河口の汽水域に生息。多くの個体は殻頂が侵食されてな くなっています。殻表には暗緑色の地に淡色の三角形模様 が並ぶ。小笠原父島境浦にて死殻採集。式根島(五十嵐 1952)。採集地小笠原(肥後俊一 1993)とあるキイロカノ コ Clithon olivacea (RECLUZ)は、本種の異名。写真は三 重県五十鈴川産。 分布:房総半島以南、河川の中・上流 域 |

|

||

| 24.ハナガスミカノコ Clithon (Pictoneritina) chlorostoma (BRODERIP) 1991年鹿野、小笠原父島清瀬川、生貝9個体(福田宏 1993) 分布:南西諸島以南、河口域。 |

|||

|

|||

| 25.ヒメカノコ Clithon (Pictoneritina) oualaniensis (LESSON) 小笠原父島境浦、死殻1個体、殻長7.9mm 写真はフィリッピン産。分布:伊豆半島以南、河 口域。 |

|||

|

|||

| 26.シラタマアマガイ Pisulina adamsiana G.&H.NEVIL 小笠原母島桐浜、死殻8個体(福田宏 1993) 分布:紀伊半島以南 |

|||

|

|||

| フネアマガイ科 | |||

| 27.フネアマガイ Septaria porcellana (LINNAEUS) 殻はスプーン状。殻表には薄皮を被り黒褐色の地に黒色の島模様のものと、三角斑のものと があります。殻口は大きく後方は隔板で縁取られています。小笠原父島境浦の河口を丹念に 探したが死殻のみであきらめていたところ、境浦・扇浦・小港等に注ぐ小河川に多産することが 判明しました。生息場所の情景は写真下を参照。最大殻長39.8mm。写真上2枚は小笠原父島 産、貝殻の横にあるのが蓋。殻表の模様は様々、参考までに西表島・石垣島の採集標本を表 示しました。 (フネアマガイ科) 分布:紀伊半島以南、河口域 |

|||

フネアマガイの生息場所(父島小港の集落を流れる小河 1998) |

|

||

|

|||

| |

|||

|

|||

| |

|||

|

|||

| 石垣島産 | |||

| 28.ベッコウフネアマガイ Septaria (Navicella) tessellate (LAMARCK) 小笠原(福田宏 1993) 写真は奥谷喬司(2000)(フネアマガイ科)分布:沖縄諸島以南、河口域流木等に付着。 |

|

||

| ユキスズメ科 | |||

| 29.ユキスズメ Phenacolepas crenulatus (BARODERIP) 八丈島横間揚げ砂より採集(1983)。殻に穴が開いている状態。殻長14.4mm。分布:房総半島以南。 |

|||

|

|

||

| 30.ヒラユキスズメ Phenacolepas planate HABE 八丈島(葛西重雄 1968)。殻は白色で殆ど平ら、殻頂から多少疣状になった放射肋が出ています。殻口の内縁は平らな部分はありません。鹿児島の半化石より新種記載。本種の殻の外観はハチジョウユキスズメに似ていますが、殻口の内面に隔板や平らな縁が出来ません(波部忠重 1961 図) 分布:九州南部以南 |

|

||

| 31.ハチジョウユキスズメPhenacolepas nakamigawai IS.TAKI 八丈島末吉石積岬産を新種記載(滝庸 1954)。殻は扁平、円形、白色でガラス質、殻頂は後方に位置し、殆ど高まりません。殻表は放射肋と弱い成長肋により網目状となっています。縁辺は平らな部分が広がり特異な形状となっています。八丈島横間揚げ砂(1983)及び小笠原母島揚げ砂(1998 写真は母島産、左が表側、右が裏側)にて採集。母島は本邦初記録。 分布:八丈島、母島、奄美大島 |

|

||

|

|||

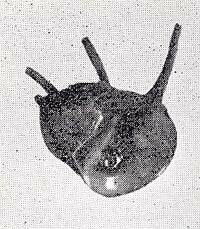

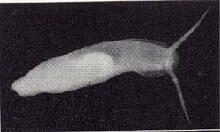

| 32.ハチジョウチチカケガイ Titiscania skinkishihatai IS.TAKI 本種は殻を滝庸博士によって八丈島大潟浦の潮間帯産が新種記載されました(1955)。体は白色で、ナメクジ状、殻を持ちません。一見群体ホヤのコロニーの様に見えますが2本の触角があることで識別できます。この報告により、本属はインド洋だけでなく、八丈島を含む西太平洋にも広く分布することが明らかになりました。本邦からは原記載によってのみ知られる稀な種とされていましたが、斉藤寛・土屋光太郎が三宅島にて採集しました(1990 写真上の左、上の右は奥谷喬司 1986 )。三宅島坪田釜方タイドプールの転石下、特に砂混じりの転石地のヘンゲボヤなどが付着する大型の転石下に生息。場所によっては、1つの転石下に10個体以上付着していました。下の写真は八丈ビジターセンター。小笠原(福田宏 1993)。分布:三宅島から小笠原 |

|

||

|

|||

|

|||

| 33.スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata (LAMARCK) 英名Apple snail、大型になるため通称ジャンボタニシ。原産地は南米アルゼンチン、ラプラタ川流域。1971年頃に食用として輸入、1981年頃養殖業として台湾からの輸入が本格化。台湾では金宝螺と言う。養殖は販売がうまくいかず衰退、1985年、全国の養殖業者は約500軒ありました。廃業などで自然界に逸散する個体が増加。野生化した本種が稲の新芽を食害することから、1984年、農林水産省は有害動物に指定しました。また、人に寄生する広東住血線虫が認められます。本種の最大個体は福岡県産で殻高8cm。産卵は夜間水中より這い出し鮮紅色またはピンク色の卵塊を生みます。水温25℃、2週間で幼貝となり、約2ケ月で成熟します。熱帯産のため寒さには弱い。著者は1998年9月、佐賀県柳川の船川下りで、多数の卵塊を見たことがあります。 (リンゴガイ科) 分布(本来の生息地):アルゼンチン |

|||

|

|

||

|

|