トッピック

タマキビ科2

| (チャツボ科) | |||

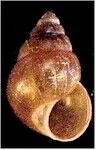

| 1.チャツボ Barleeia angustata PILSBRY | |||

| 神津島牛鼻沖ヒラクサ場に て、1㎡当りの生息量は、水深 15mで1,416個体, 水深20mで 2,856個体であり、 最大殻高は 1.44mm(東京都水試 1984)。 殻は小型の亜円錐形、殻色は 赤褐色。分布:北海道以南。 |

|

|

|

| 2.バンチャツボ Barleeia sp. 父島、殻高1.3mm、福田宏新称(1993)。写真は奥谷喬司(2000)。 |

|

||

| (ヘソカドガイ科) | |||

| 1.ヘソカドガイ Paludinassimininea japonica (PILSBRY) 1965年頃、八丈島で死殻を多数採集、当初カワザンショウ Assiminea japonica と査定されたが、カワザンショウは河口付近汽水域の葦原等に生息する貝であり、八丈島にそのような生育環境はありません。大きさ殻長7mm前後。 分布:房総半島以南。 |

|

||

| (ミジンハグルマガイ科) | |||

| 1.ミジンハグルマガイ Orbitestella regina KAY 小笠原父島宮の浜(福田宏 1995)。殻形は1mm以下と小型、殻の周縁を2本の螺肋が取巻く、成長肋は強い波状を示します。写真は小笠原産(福田宏)。 分布:南西諸島(本種はミジンハグルマガイ科 分類位置はタケノコガイ科の近くになりますが、外観が似ていることから、この場所に収録。図録完成時には移動する必要があります。) |

|

||

| (ミジンギリギリヅツ科) | |||

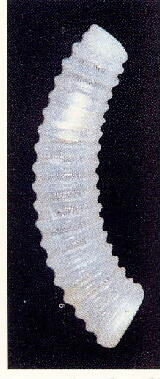

| 1.ミジンギリギリヅツ Caecum gracile GOULD 伊豆諸島、特に八丈島横間揚げ砂より多産。この仲間は研究が進むと種類数は増えると思われます。加藤繁冨(1990)は奄美大島土浜産を主体に39タイプに分けられると言います。殻は弓なりに曲がる円筒形、殻表には20本前後の輪肋があります。殻長2mm前後。分布:房総半島以南  |

2.マダラミジンギリギリヅツ Caecum maculatum HABE 八丈島(葛西重雄 1982)。前種に似ていますが殻に褐色斑がみられます。 分布:紀伊半島以南  |

3.ミジンツツガイ Brochina glabella (A.ADAMS) 八丈島(葛西重雄 1982)。殻は弓なりに曲がる円筒形、殻表は弱い成長脈で平滑。 分布:北海道南部以南  |

|

| (イソコハクガイ科) | |||

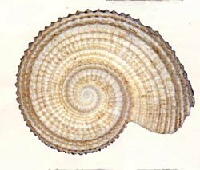

| 1.カタベシラギク Pseudoliotina granulose KURODA & HABE 八丈島横間揚げ砂(葛西重雄 1982)。殻は1cm前後で、この仲間では大型、形状は扁平で殻表には多数の細い螺肋があり、細かい縦肋と交差し棘状の顆粒となります。写真は奥谷喬司(2000)。分布:相模湾 |

|

||

| 2.ヒメギクガイ Pseudoliotina micans (A.ADAMS) 新黒瀬290m(新野弘 1952)シラギクガイP. pulchella (DUNKER)の異名(肥後俊一 1993)。殻表には太い螺肋と強い縦肋が交差し格子目となります、臍孔は深い。写真は奥谷喬司(2000)。殻径3mm前後。分布:三陸沿岸以南 |

|

||

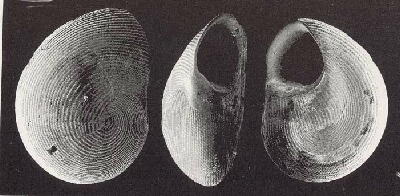

| 3.マンジュウシタダミ Woodringilla solida (LASERON) 小笠原母島桐浜。福田宏新称(1993)殻は重厚、形状は平巻扁平。写真は小笠原産(福田宏)。殻径3mm以下。分布:沖縄以南 |

|

||

| (イソマイマイ科) | |||

| 1.ウズマキウツブシガイ Uzumakiella japonica HABE 八丈島(葛西重雄 1982)。殻は重厚、形状は平巻扁平、白色レンズ形、殻径4mm前後。分布:相模湾以南 |

|

||

| 2.ウズマキガイ Pygmaerota cingulifera (A.ADAMS) | |||

| 八丈島横間揚げ砂(葛西重雄 1982)。分布:房総半島以南 |  |

|

|

|

|