�g�b�s�b�N

�I�j�m�c�m�K�C��1

| |

| (�g�E�K�^�J���j�i��) | |||||||||||||||||||

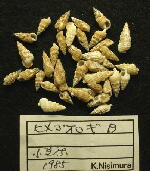

| 1.�n�n�W�}�J���j�i�@Stenomelania�@hahajimana (PILSBRY & HIRASE) �@���{�L�ފw�G�����B�i�X��1��5���i���a4�N11��20�����s�j�́u���{�Y�J���j�i�ɂ��āv �i���c���āj�̌����\����ѐ}�������܂����B�ʐ^�͉͕ӌP�i2006�j�����}������[�_ ���t�߂ō̏W�������̂ł��B�傫���͕��ϊk��21.3mm�i�͈�16.8�`25.7mm�A����11�́j�ł� ���A��24.5mm�Ɩ�18.5mm�̂Q�O���[�v�ɕ�����Ă��܂����B����ɔ�אg�Ő���������� �܂����A�e���ʂ̔�r�v���ł͈Ⴂ�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ͏o���܂���ł����B

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

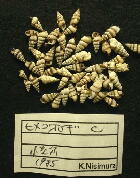

| 1.�I�K�T�����J���j�i Semisulcospira boninensis (LEA) �@���}���ł́A�ǂ����Ă��C�̊L�ɒ��ӂ������Ă��܂����߁A�J���j�i���̏W�����@��͏��Ȃ� �̂ł����A���a60�N11���A�L�F�̑������E���ь��V������������������A���J�_���t�߂̏� ��ő����̃I�K�T�����J���j�i���̏W���܂����B���̎��͂�������̏W���A����A���D�̎m�ɂ� �z�肵�܂����B�����̉͐�A�͌�����㗬�܂ł̕��ʎ�B�Z���ɂ��������Ă��܂��B �}�͑O��ŏЉ�����B�i�X��1��5���Ɍf�ڂ���Ă���I�K�T�����J���j�i�̐}�ł��B�ʐ^ �́A�@���������_���t�߁A�傫���͕��ϊk��18.2mm�i�͈�13.5�`23.7cm�@����20 �́j�A������Y�V���㋴���A�͕ӌP�i2006�j�̏W�A�傫���͊k��2.1�A1.5cm�i����2�� �́j�B�B�������Q�Y�͌��t�߁A�͕ӌP�i2006�j�̏W�A�傫���͕��ϊk��11.1mm�i�͈�10.2 �`13.5mm ����9�́A����1�̊k��5.5mm�j�@�C�Z����V�Y�͌��t�߁A1993�N�̏W�A�傫�� �͕��ϊk��8.0mm�i�͈�6.1�`8.8mm ����6�́j�B |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||

| |

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||

| �̏W�ꏊ�ʂɌ��Ă݂�ƁB�@�����_���t�߇A��Y���㋴���͑�^�ŁA�B�������Q�Y�͌��t �߂͇C�Z����V�Y�͌��t�߂͏��^�ł��B�B�͐����������N���đ̕\������A�C�͖a���^�� ���Ă��铙�X�A��̈Ⴂ�������܂����I�K�T�����J���j�i�Ƃ��Ĉ����܂����B�J���j�i�ނ́A �������A�Ⴆ�Η���̉��₩�ȏꏊ�ɐ���������͓̂�����ނł��ג����A���ꂪ������ ���ł́u�Â������^�v�ɂȂ铙�A������ނł��`�قȂ蕪�ނ������Ă���܂��B �J���j�i�̐����j�͎��Y�ّ̗̂��ِ��ŁA�e�̌`�ɋ߂��p�Ő��܂�Ă��܂��B���̎��̑傫 ���́A�k����2.4mm�A�k�a��1.5mm�ŁA���̂悤�Ȏq���̎c�����́A���ɔ�g�U����͈͂� �����邱�ƂƂȂ邽�߁A���ɁA���}�������̂悤�ɉ͐삪�����A�������C�Ŋu�₵�Ă���� �ł́A���͐�ւ̈ړ��͓���A���ꂼ��Ǘ��������Ő������Ă���ƌ����܂��B���ׁ̈A�� ��ɐ�������K�v�������ނł��B �ǔ��V���i2007�N11��2���j�A�����V���i2008�N11��17���j���ōL�����Ă���̂��A�k�m�� �J���j�i Melanoides tuberculata MULLER�@�̐i���ƕ��z�̍L����ł��B�k�m���J���j�i�i�k ����1.5cm�j�͔M�т��爟�M�тɂ����ĕ��z���Ă���L�ŁA�����ł͉����哇���k���Ƃ���� ���܂����B���|���i�������������j���̒����ł́A2005�N6���ɕ������c����ŏ��߂Ĕ� ���A���̌㕪�z���g�債�l���ɋ߂�������ɍL���������Ă��܂��B�k�m���J���j�i�́A�ړ���� �͒P�א��B�������Ȃ��A�ɐB�͂��ƂĂ������̂ŁA�I�K�T�����J���j�i���쒀���鋰�ꂪ���� �܂��B���}���ɂǂ̂悤�Ɉړ��������͕�����܂��A�A���̓D�␅���ɕt�����ĉ^�ꂽ �ƍl�����܂��B �܂��A�����ł͈��m���⎠�ꌧ�ʼn��r���̉e���̂���͐�Ő������m�F����Ă���܂��B |

|||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||

| �i�S�}�t�j�i�ȁj | |||||||||||||||||||

| 1.�S�}�t�j�i Planaxis sulcatus (BORN) �@�@�k��2.5cm�A�k�\�ɂ͒��������]������ ���Ɣ��̂���͗l������܂��B���䓇�� �č̏W�A���Y�B���z�F�[�������ȓ�B���䓇 �ɂč̏W�i�ʐ^�j |

|

|

|||||||||||||||||

| 2.�}�L�]���j�i Planaxis suturalis SMITH �@�ʖ��}�L�~�]�j�i�B �k��8mm�A���F�Ō� �ŁA���]�Ԃ̍a�� �[���A���}����� �l�i���c�G 1993�j�A ���҂͉����哇�y �l�ɂč̏W�B���z�F �����哇�ȓ�.�˕l �i���c�G 1993�@�ʐ^ �E�j |

|

|

|||||||||||||||||

| 3.�P�n�_���R�X�W�j�i Angiola periscelida DALL �@�k��6mm�A���R�X�W�^�}�L�r���h�L�Ɏ��Ă��܂����A���^�ōג����A�k�F�͒W���F�Ŏ����Ɗk��ɂ̂݊��F�т�����܂��B���䓇�ɂč̏W�B���z�F���͘p�ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 4.���R�X�W�^�}�L�r���h�LAngiola labiosa (A.ADAMS) �@�k��8mm�A���䓇�E���}���E�k�������`�연�����ɌQ���B�H���c�푾�i1954�j���䓇���g���֑�i�ق�킴��j�ł̖�ԍ̏W���ɔ������邱�Ƃ��ώ@�B��U�̌��ʁA�O������ɔ����זE�̑g�D������A�h����^����Ɣ������邱�Ƃ��m�F�B�O��i�P�n�_���R�X�W�j�i�j�����l�������܂��B�A���A����Ƃ����R��Ԃł́A�قƂ�ǔ��������A�k������Ƃ���̕���j�Ŏh�����铙�Ŕ������܂��B���z�F�ɓ������ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 5.�N���^�}�L�r�K�C���h�L Supplanaxis niger (QUOY & GAIMARD) �@�k��2cm�ȉ��A�k�͈Ê��F�A�k�����͒����F�A���ɓ연�����̊C �ݓ]�Ώ�ɂ͌Q���B���䓇�E���}���E�k�������`�연�����ɂč� �W�B���z�F�I�ɔ����ȓ�.�ʐ^�͓연�����Y  |

|

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| �i�g���f�j�i�ȁj | |||||||||||||||||||

| 1.�g���f�j�i Fossarus trochleris (A.ADAMS) �k��5mm�A�̑w�ɂS�{�̋������]������A�k���̊O���œˋN��ɓ˂��o�܂��B�k�F�͔��F���Z�����F�B���J���i�i1986�j�ɂ��A�����T�L�C���R�̑����Ԃɐ����Ƃ���܂����A���n�ł͊m�F�ł��܂���ł����B�O��i��˖F�� 1996�j�A���䓇�A���}���ɂď��Y�B���z�F���͘p�ȓ�B |

|

|

|||||||||||||||||

| |

|

||||||||||||||||||

| 2.�}���g���f�j�i�@Fossarus japonicus (A.ADAMS) �@�k��3mm�A�̑w�͂ӂ���݂������A�����̗��]������܂��B�k�F�� ���F�B���}��������ƒn�i���c�G 1993�j�B���҂͉����哇�y�l�ō� �W�B���z�F�I�ɔ����ȓ� |

|

||||||||||||||||||

| �i�J�^�x�K�C�_�}�V�ȁj | |||||||||||||||||||

| 1.�J�^�x�K�C�_�}�V Modulus tectum (GMELIN) �����͒Ⴍ�A�D���͂��ڂ����ɂ����đ����s�K���Ȏ߂ɂ͂���]������܂��B���䓇�D�˕@�ŏ�A�劃�Y���h�J������i�k��2.5cm�j�A���ԗg�����i�k��1.7cm�j���ō̏W���܂������A���L�̍̏W�̌��͂���܂���B���z�F�I�ɔ����ȓ�B�ʐ^�͔��䓇�Y |

|

|

|||||||||||||||||

| �i�I�j�m�c�m�K�C�ȁj | |||||||||||||||||||

| 1.���I�j�m�c�m�K�C Cerithium echinatum (LAMARCK) �@�k����4cm�A���䓇�ɂă��h�J������͑��Y�B���L�͑劃�Y�ɂč̏W�i�k�� 3.7cm�j�B�O��i��˖F�� 1996�j�A���}���i�q�c�m�� 1969�j�A��i���c�G 1994�j�B���z�F��q���ȓ�B�ʐ^�͔��䓇�Y |

|

|

|||||||||||||||||

| 2.�R�I�j�m�c�m�K�CCerithium columna (SOWERBY) �@�k����4cm�A���䓇�E���}���E�k�������`�연�����ɂđ��Y�B���z�F�I�ɔ����ȓ� �ʐ^�͔��䓇�Y |

|

|

|||||||||||||||||

| 3.�I�j�m�c�m�K�CCerithium nodolosum (BRUGUIERE) �@�k�͖�11cm�Ƒ傫���d�����ŁA�k�\�ɂ͗����߂��炵�̑w�� �n��̑匋�߂�����Ă��܂��B�k�F�͔��n�ɍ����F�̓_���Ɛ��� �сA�܂��͉_���������܂��B�k�����O�[�͓ˋN����a�����ɂ��� ��ᰂ�����܂��B1982�N���䓇�ɂĉ��R�������̏W�A�B��̋L�^ �i�����d�Y 1982�j�B �@�I�m�m�c�m�K�C�̂��Ă͕s�v�c�ȍ̏W�̌�������܂��B2000�N�U ���A�����哇�ŊJ�Â��ꂽ��B�L�ޒk�b���̒��Łu����܂� ���v�T���S�ʂ̍̏W��s���܂����B���̏ꍇ�T���S�ʂł̍̏W �́A�܂��Ő�[���[�t�̉������ĕ����A�����グ�Ă��鍠�ɂ́A�߂� �R�[�X�Ɉڂ�̂ł����A������قǂ̃n�i���T�C�T���S�ɁA�k������ �ɒ��x�����悤�ȂQ�́i���L�j�������܂����B�R���N�^�[�Ƃ��� �͍̏W�������L�ł���A�Q�������ǂȂ����A����Ȉ��Y�͂��Ă��Ȃ� �l�q�A�����W�{�P�[�X�Ɏ��܂��Ă��܂����A�n���̊L�F�̑P�ӂ̈� �Y�Ǝv���Ă��܂��B���z�F��q���ȓ�.�ʐ^�͉����哇�Y |

|

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 4.�L�C���J�j����Cerithium citrinum (SOWERBY) �@�k��3cm�A�k�F�͒W���F�A���ǂ͒��������ɋȂ���܂��B1965�N���A���䓇�e���N�T������ő��Y�A�ő�k��4.3cm�B���}���E�������ł��̏W�B�O��i��˖F�� 1996�j�B���z�G�[�������ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 5.�R�x���g�J�j���� Cerithium kobelti DUNKER �@�ʖ��R�I���M�B�k��2.5cm�A�k�͓��^�ŁA�k�\�ɂ͕s�K���ő����c�]�Ɨ��]�ŗ��N���܂��B �@�D���̊Ԃ�������ɂȂ����Q�{�̎ア���]������܂��B�O��i��˖F�� 1996�j�A���䓇���Y�B���z�F�[�������ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 6.�q���R�I���M Cerithium subsgalatum (PILSBRY) �@�k��9mm�A���ǂ� �Z���k��Ɛ��ǂ̊� �͊J���A�k�\�͑��� ��������̗��]�� ����܂��B�{��͂R �̃^�C�v������� ����Ă��܂����A�� ��̂悤�Ɍ����� ���B���}���������h �J������Q���B���c �G�i1993�j�͑O��� �����Ƃ��Ă��܂��B�� �z�F���������m�B�� �^�͏��}���Y |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

| 7.�R���V�{���c�m�u�GConocerithium atromarginatum DAUTZENBERG & BOUGE) �@�k��1.5cm�A�Â�^�A�k�F�͉����F�ŖD���̉��Ɋ��F�̔��_������A�k���t�߂ɍ��F�̖͗l������܂��B�O��i��˖F�� 1996�j�A���䓇�A���}���A�k�������ɂč̏W�B���z�F�I�ɔ����ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 8.�z�\�V�{���c�m�u�G Conocerithium egenum (GOULD) �@�k��1cm�A�R���V�{���c�m�u�G�Ɏ��Ă��܂����A�ג����A�̑w�ꕔ�ɍ��F������܂��B���}�������ɂč̏W�B���z�F�I�ɔ����ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 9.�n�V�i�K�c�m�u�G Ischnocerithium rostratum (SOWERBY) �@�k��1.5cm�A�k�ׂ͍��A���ǂ͒����A���ǐ�[�͈Î��F�A���}��������ƒn�i���c�G 1993�j�B���z�G�[�������ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 10.�N�����V�J�j���� Semivertagus nesioticus PILSBRY & VANNATTA �@�k��1.5cm�A�k���͏��������ǂ͒Z���A�k�\�͕����A�k�F�͉����F�B�ɓ������A���}���ɂč̏W�B�ʐ^�͎O��i��˖F���j���z�F�I�ɔ����ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 11.���I�g�X�W�J�j����Semivertagus interstriatus (SOWERBY) �@�k��1.5cm�A���`�ōג����A�k�F�͔��F�Ŋ��F����������܂��B���䓇�ŏ�A���}�������E�������E�연�����ɂĐ��L�̏W�B���ɗ��������[10m�ŁA�ЂƂ̓]�ɖ�30�̌Q������̂��ώ@�B���z�F�I�ɔ����ȓ� �ʐ^�͗������Y |

|

|

|||||||||||||||||

| 12.�S�}�t�J�j����Semivertagus alveolus (HOMBRON & JACQUINOT) �@�k�F�͔��F�ɍ��F�̓_���Ӗ��̂悤�ɂ���܂��B���䓇�C�݂̐ΊD�����ɂĐ��L���̏W�i�k��1.8cm�j�A���}���������h�J������i�k��1.2cm�j�B���҂�2000�N�ɉ��ꌧ�{�Ó����ɏt��Ɋ��オ��L��ȃT���S�ʔ��d�����ɁA���͊L�ޓ��D��ɓ��s���K��܂������A���̒n�̃S�}�t�J�j�����͌Ӗ����䂪�N���Ŕ������A�����̏W�ɔM�������Ă��܂��܂����B�I�ɔ����ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 13.�n�i�J�j���� Semivertagus zebrus (KIENER) �@�k��7mm�A�k�͍ג����A�k�\�ׂ͍�������������܂��A�k�F�͂� �F���犌�F�ŕω�������܂��B���䓇�i�����d�Y�A1968�j�A���}���Z ����V�Y�i���Z�ϓ� 1993�j�B���z�F�I�ɔ����ȓ� |

|

||||||||||||||||||

| 14.�N���t�J�j���� Cerithium stigmosum GOULD �@�k��5mm�A�n�i�J�j�����Ɏ��Ă��܂����A�c�]�������A���]�������A�����F���_���铙�ɂ�蕪�����܂��B���}���������h�J������Q���B���z�F�����哇�ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 15.�m�~�J�j���� Bittium glareosum (GOULD) �@�k��5mm�A�k�F�͈Ê��F���甒�F�A���F�̔��_��F�т����� ������܂��B���}�������B�@���z�F�[�������ȓ� |

|

||||||||||||||||||

| 16.�`�O�T�J�j���� Plesiotrochus acutangulus (YOKOYAMA) �@�k��8mm�A�k�͉~���`�A���w�̎����������p����A�D���Ƃ̊Ԃ͂��т�Ă��܂��B�k�\�ɂ͑������]������܂��B���}�������A���h�J������喏W�B���z�F�[�������ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 17.�I�I�V�}�`�O�T�J�j���� Plesiotrochus parcus (GOULD) �@�k��7mm�A���w�͎������p�����A�c�]�͂Ƃ�����ᎏ�ɂȂ�܂��B ���}�������ŏ�B�O��i�ʐ^�@��˖F���j�@���z�F�[�������ȓ� |

|

||||||||||||||||||

| 18.�q���`�O�T�J�j���� Plesiotrochus exilis (PEASE) �@�k��5mm�A���}�������A���h�J������喏W�B���z�F�I�ɔ��� |

|

|

|||||||||||||||||

| 19.�J���m�~�J�j���� Clypeomorus humilis (DUNKER) �@�k��2cm�A�L�k�͑����Z���a���^�A�k�\���n��ɂȂ�܂��B���}�������ŏ�B�@���z�F�[�������ȓ�.�ʐ^�͎O�Y�����ō�Y |

|

|

|||||||||||||||||

| 20.�����C�c�m�u�GClypeomorus �@armatus (PHILIPPI) �@�k��3.5cm�A�e�w���n��̓ˋN������܂��A�D�������ł��������F�B�O��i��˖F�� 1996�j�@���z�F�x�͘p�ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 21.�A�����J�j����Clypeomorus petrosus (WOOD) �@���}���i���c�G 1993�A�嗢��i 1996�j�@���z�F�x�͘p�ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 22.�N���m�~�J�j����Clypeomorus chemniziana (PILSBRY) �@�k��2cm�A���]�̏�ɍ����F�̓_���A�Ȃ�B���}���i���c�G 1993�j�@���z�F�I�ɔ����ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 23.�`���E�N���m�~�J�j����Clypeomorus trailli (SOWERBY) �@�k��3.5cm�A�N���m�~�J�j������藆���ׂ͍��Ƃ���܂��B�e�w�ɔ��ׂ������̂���R�{�̗��]������܂��A�����͓_��B���}�����������i���c�G 1993�j�@���z�F���������ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 24.�q���N���m�~�J�j���� Clypeomorus trailli kikaiensis (PILSBRY) �@�k��1.5cm�A�`���E�N���m�~�J�j�����ɗގ��A�����w���Ƃɑ����Ⴂ�c���]������܂��B���}�������ŏ�@���z�F���������ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 25.�G�r�K�C Colina macrostoma (HINDS) �@�k��1.8cm�A�k�͍ג����A�k���͍L�����~�^�B�ɓ������A���}���ɑ��Y���܂����A���}���Y�͏��^�B���z�F�[�������ȓ�.�ʐ^�͔��䓇�Y |

|

|

|||||||||||||||||

| 26.���R�J���J�j���� Rhinoclavis (Rhinoclavis) aspera (LINNAEUS) �@�k��5cm�A�k�\�ɂ͑e���i�q��ɘ]�����܂�Ă��܂��B���F�̒n�ɒ����F�̋�����܂��B���}���i���c�G 1993�j�A�쒹���i�g�]���u 1905�j�B���z�F�l���ȓ�.�ʐ^�͐��\���Y |

|

|

|||||||||||||||||

| 27.�i�K�^�P�m�R�J �j���� Rhinoclavis (Rhinoclavis) fasciata (BRUGUIERE) �@�k��6.5cm�A���} �����[10m�t�߂� ����ɑ��Y�B�k�̊O �ς͂R�^�C�v����� ���B�@�S�̂����F�A �A�̑w��4�`5�{�� �א�������A�B�̐� �ɍ��F���_������B �A�������B�͏��� ���B���z�F�I�ɔ��� �ȓ�.�ʐ^�͏��}�� �Y |

|

|

|

||||||||||||||||

| 28.�^�P�m�R�J�j����Rhinoclavis (Rhinoclavis) vertagus (LINNAEUS) �@�k��5cm�A���䓇���ԗg�����B���z�F�I�ɔ����ȓ�.�ʐ^�͐��\���Y |

|

|

|||||||||||||||||

| 29.�J�U���J�j����Rhinoclavis (Rhinoclavis) articulate (A.ADAMS & REEVE) �@�O����[10m���k�i��˖F�� 1996�j�A���}�������p���k26�́i���c�G1993�j�B���z�F�I�ɔ����ȓ�.�ʐ^�̓t�C���b�s���Y |

|

|

|||||||||||||||||

| 30.�g�E�K�^�J�j����Rhinoclavis (Rhinoclavis) sinensis (GMELIN) �@�ɓ������A���}���A�k�������ɂđ��Y�B���ɔ��䓇�Y�͑�^�d���B�q���g�E�K�^�J�j����R. (R.) cedonilli�@�ƕ���Ă�����̂��{��B���z�F�[�������ȓ�.�ʐ^�͔��䓇�Y |

|

|

|||||||||||||||||

| 31.�J�j�����K�C Rhinoclavis (Proclava) kochi (PHILIPPI) �@�k��4cm�A�k�͍ג����a���^�A�k�\�ɂ͂R�{���]������A�c�]�ƌ����������ƂȂ�܂��B�{���1960�N���A�_�ސ쌧���q�s�R��K�l�ő������h�J�����肪�̏W�ł������Ƃ���A�{�B���ӂ̊L�Ɨ������Ă��܂������A���z��̍L���ɋ�������܂����B�ɓ������A���}���B���z�F�[�������ȓ�.�ʐ^�͐_�ސ쌧���q�Y |

|

|

|||||||||||||||||

| 32.�q���J�j���� Rhinoclavis (Proclava) sordidula (GOULD) �@���䓇�i�����d�Y 1968�j�B���z�F���͘p�ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

| 33.�w�r�J���J�j����Rhinoclavis (Proclava) ophioderma HABE �@�k��4cm�A�k�ׂ͍����]��ɉ����F�̏���������܂��B�K�F���[125-145m�i���J���i 1972�j�A�������[160-190m�i���J���i 1975�j�A���}���T���S���ꐅ�[��200m�i�R�������Y 1994�j�B���z�F�ɓ��������ȓ� |

|

||||||||||||||||||

| 34.�N�����j�i Royella sinon (BAYLE) �@�k��3cm�A�k�͔��F�A�Q�{�̑������]���c�]�Ő���������ƂȂ�A�]�Ԃ͕��`�̍E�q�ڏ�ƂȂ�܂��B�ɓ������A���}�����ɑŏ�̏W�B���z�F�I�ɔ����ȓ� |

|

|

|||||||||||||||||

|

|