トッピック

スイショウガイ科1

| スイショウガイ科 |

| 1.スイショウガイ Laevistrombus canarium turturella (RODING) 小笠原(Uchiyama,R. 1903)、他に採集記録はありません。 分布:房総半島以南 |

|

||||

| 2.アツソデガイ Tricornis thersites (SWAINSON) 殻は重厚、螺塔は高く細く尖り、大きさ約12cm。八丈島神湊沖水深30-50m、1955年薬莢引上げの付随物。薬莢とは、真鍮製の小筒で、火薬を詰める容器、鉄砲に装填して弾丸を発射するのに使います(広辞苑)。1955年(昭和30年)第2次大戦の遺物である薬莢の引き上げが行われた。この時に、南方系の貝であるアツソデガイ・サソリガイ・ゴホウラ・マイノソデ・スイジガイ・トウカムリ・ショッコウラ・アンボイナ等々が採集され、一部は東京都水産試験場八丈分場に保存展示されました。その後、この水深で行う漁業も無く、採取手段が無くなりました。興味ある事例です(西村和久 1969)。 1950年頃、父島在住木村ジョンソン氏が兄島万作海岸で生貝2個体採集。1987年、西村和久、硫黄島にて死殻1採集。 分布:奄美諸島以南。 |

|||||

|

|||||

| 3.ゴホウラ Tricornis latissmus (LINNAEUS) 漢字は護法螺。殻は重厚、螺塔は外唇の袖に隠れる。背面の結節は大きいがあまり隆起し ていません。大きさ殻高約18cm。八丈島神湊沖水深30-50mで1955年、薬莢引上げ時に三根 在住の広江新一氏が採集(草苅正 1985)。 オオツタノハガイの項で、貝で作った腕輪について述べましたたが、本種の貝輪は各所で見 つかっています。縄文時代に多く、弥生時代や古墳時代にもみられます。(九州国立博物館 2006)。 分布:種子島以南。 |

|||||

|

|

||||

| 4.ムカシタモト Canarium mutabilis (SWAINSON) 殻高約4cm、口内は淡紅色。伊豆・小笠原 諸島の潮間帯に普通。 分布:房総半島以南。 |

|||||

|

|

||||

| 5.ヤサガタムカシタモト Canarium microurceus KIRA ムカシタモトに似ていますが小形(殻高約2cm)、口縁は両唇共に黒彩。伊豆・小笠原諸島の潮間帯に普通。 分布:房総半島以南。 |

|

|

|||

| 6.フトスジムカシタモト Canarium labiatu m (RODING) 別名ヒダトリガイ。肩部から縦に長い強い 襞列があり、肩部結節状になる。八丈島で記 録がある(葛西重雄、1958)。 分布:紀伊半島以南。 |

|

||||

| 7.ミツユビガイ Canarium tridentatum (GMELIN) 八丈島、小笠原にて採集。手塚芳治 (1996)三宅島にて採集。本種は殻口外縁下 部に3つの突起が生じていますが、本海域で は、このタイプは、採集されていません。未成 j熟貝と思われます。殻口内は黒褐色。大き さ約5cm。 分布:紀伊半島以南。 |

|

|

|||

| 8.マクラソデガイCanarium fragilim (RODING) 殻はやや太めの紡錘形。大きさ約3cm。八 丈島(葛西重雄 1968)。 分布:奄美大島以南。 |

|

|

|||

| 9.トンボソデガイCanarium terebellatum (SOWERBY) 殻は砲弾形で薄質、平滑で光沢が強い。大 きさ約4cm。八丈島(葛西重雄 1968)。 分布:奄美大島以南。 |

|

|

|||

| 10.オハグロガイ Canarium urceus LINNAEUS 殻口は狭く、外唇内壁には細い螺状脈があ り黒色。父島にて破片採取(大里卓司 1987)。 分布:紀伊半島以南。 |

|

||||

| 11.シドロ Doxander vittatus japonicus (REEVE) 紡錘形で螺塔が高い。手塚芳治(1996)三 宅島にて、魚網に絡まった生貝を採集。小笠 原では岩川(1919)、遠山宣雄(1937)、倉田 洋二(1969)の採集記録がある。 分布:房総半島以南。 |

|

||||

| 12.イボソデガイ Lentigo lentiginosus (LINNAEUS) 殻は堅固で太目の紡錘形、大きさ約8cm。 肩部に結節列があり、殻口は淡橙紅色。 切手の発行国はコモロ諸島、アフリカ大陸南 東、モザンビーク海峡北部の4島よりなり 1975年フランス領から独立した。生きた化石 シーラカンスの捕獲地として有名。 葉書は平成2年日向誠さんからの年賀状、 日向さんは大学の3期先輩で、卒業と共にア ラフラ海に渡り真珠養殖に専念された。年に 1・2度帰国された折に新宿のご自宅で南の 海の話や貴重な標本を頂戴した。また、紀州 南部や伊豆急が開通時には南伊豆の採集 等にご一緒し教えを頂いた。そして長年のコ レクションを整理できる時間が生じた時に他 界されたことは実に残念であった。 小笠原(倉田洋二 1969)で記録がある。 分布:種子島以南。 |

|

||||

|

|

||||

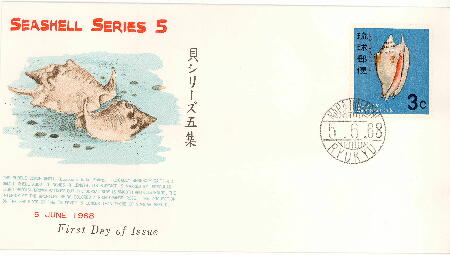

| 13.マイノソデ Euprotomus aurisdianae aurisdianae (LINNAEUS) 八丈島神湊沖水深30-50m、1955年薬莢引 上げ時に採集。八丈島横間で揚げ砂より採 集。 本種に類似したベニソデEuprotomus bulla の切手は琉球、今の沖縄県で1967-68年に 貝切手シリーズとして発行された5枚組の1 枚。 下の写真は、平成12年4月に、久米島の小 川真司さんから頂いた絵葉書。スイショウガイ の仲間は大きな目を持っているのが特徴で、 小川さんの水中写真はその目を良く捉えてい る |

|

||||

|

|

|

|