○大島町水道事業給水条例施行規則

昭和50年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 大島町水道事業給水条例(昭和49年条例第36号)の施行に関し給水に必要な事項及び手続きは、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で「条例」とは、大島町水道事業給水条例をいう。

官公署、学校、病院、醸造業、洗濯業、豆腐製造業、会社、事務所、劇場、乳業、宿泊施設、その他工場工業用

(給水装置工事の範囲)

第3条 水道法(以下「法」という。)第16条の2第1項の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行することのできる給水装置工事の範囲は、分水栓以下とする。ただし、管理者が必要と認めたものについてはこの限りでない。

2 前項工事に要する材料並びに設計、施工及び竣工については管理者の検査を受けなければならない。

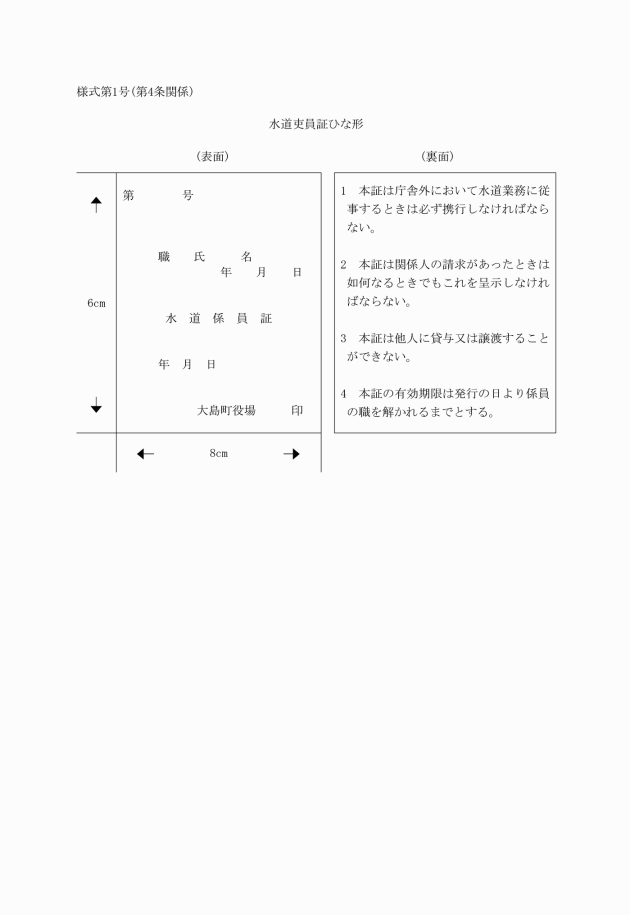

(水道係員の証票)

第4条 水道係員の証票は、様式第1号による。

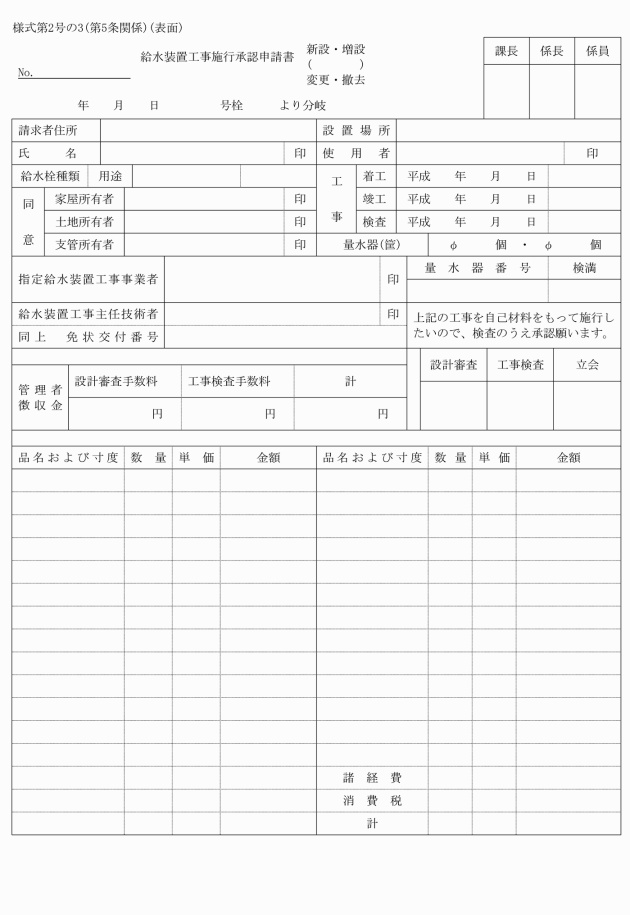

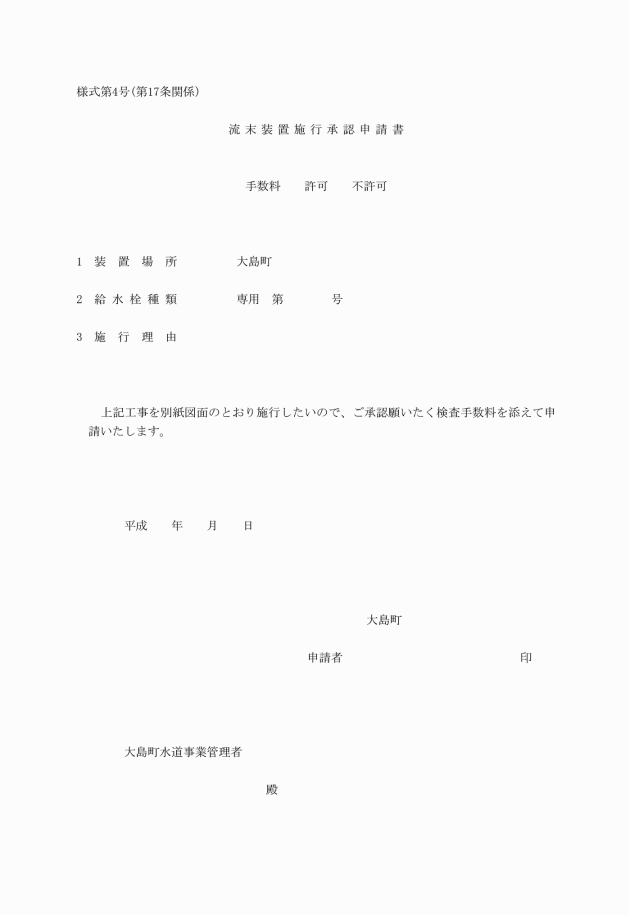

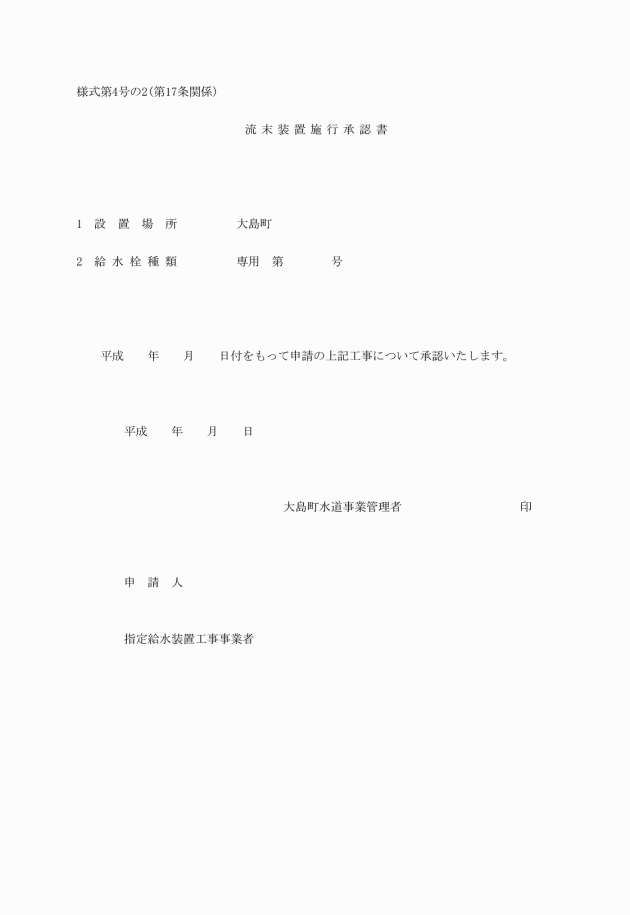

2 給水装置工事施行承認書は、様式第2号の4による。

3 専用栓の設置場所は屋内に限る。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

4 既設専用栓で設置場所が不適当と認めるときは、位置替を命ずることがある。

(給水管の布設)

第6条 他人の所有地内に給水管の布設を必要とするときは、当該地主の承諾を得て申込まなければならない。

(受水タンクの設置等)

第7条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水タンクを設置しなければならない。

2 受水タンク以下の装置で特別なものについての材質及び施行については、管理者の認めたものでなければならない。

3 ポンプ取付は、受水タンク以下とし、給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水装置の材質)

第8条 給水装置の材質は、水に汚染されず、また漏れるおそれがなく、かつ、容易に破損し、又は腐蝕するおそれがないものと、管理者が認定したものでなければならない。

(給水管の種類)

第9条 給水管は、ビニールライニング鋼管、硬質塩化ビニール管以外のものであってはならない。

2 管理者は、前項に掲げる種類の給水管であっても、地質の影響その他の理由によって、その使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管の口径)

第10条 給水管の口径は、その使途別使用水量及び同時使用率を考慮して、適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第11条 給水管の埋設については、公道内においては当該道路管理者の指示によるものとし、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては40センチメートル以上の深さにしなければならない。

(量水器の設置に必要な装置)

第12条 量水器の設置に必要な装置は、量水器の点検を容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に、逆流防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、大島町(以下「町」という。)の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管を防火タンク、プール等の汚染の原因となるおそれのある施設と連絡する場合は、給水管の出口は、おとしこみとし、満水面より20センチメートル以上の高さに設けなければならない。

5 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

6 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

(給水管防護の措置)

第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電しょく又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防しょくの措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(受水タンク以下の設計図の提出)

第15条 受水タンク以下の装置の所有者は、管理者が量水器の設置上必要であると認めて、当該装置図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

2 管理人がその職務を怠ったとき、又は管理者が不適当と認めたときは変更を命ずることができる。

(給水栓の異動届)

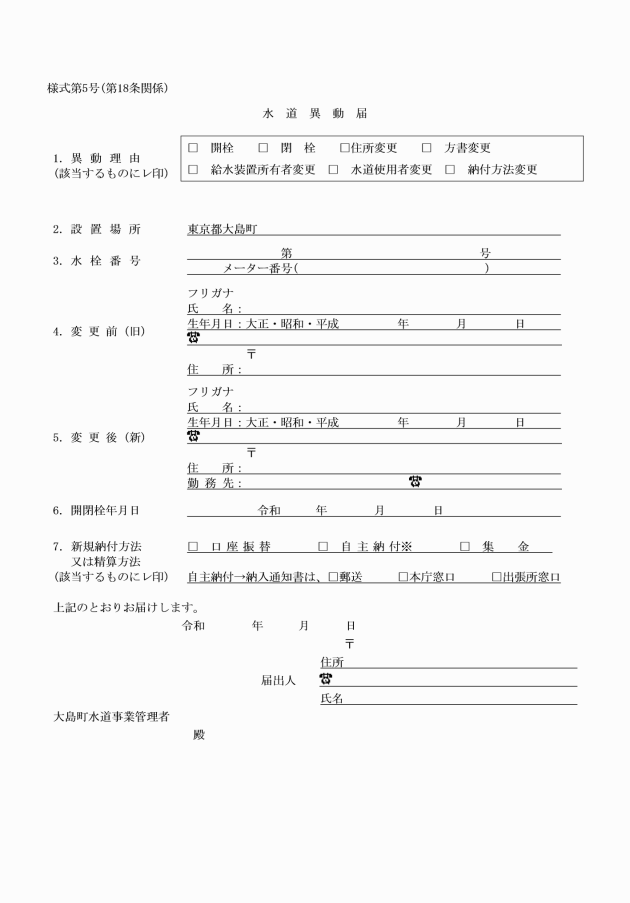

第18条 給水栓の異動届は様式第5号による。

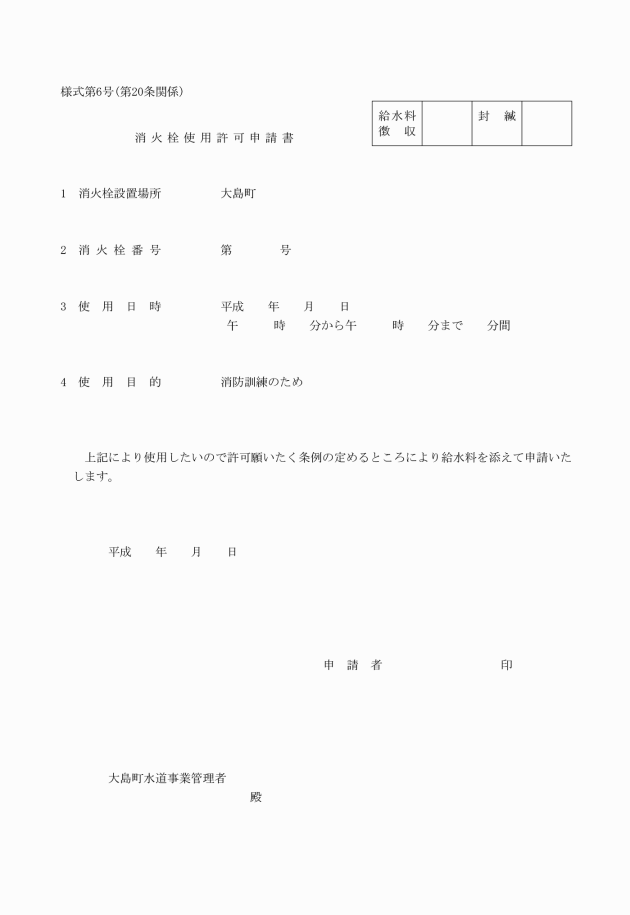

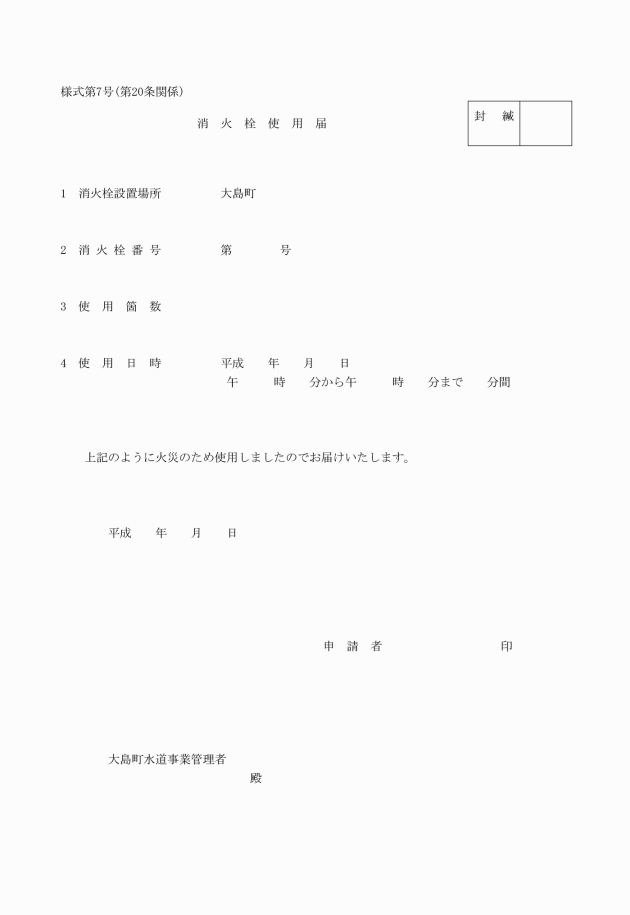

(私設消火栓の設置許可申請)

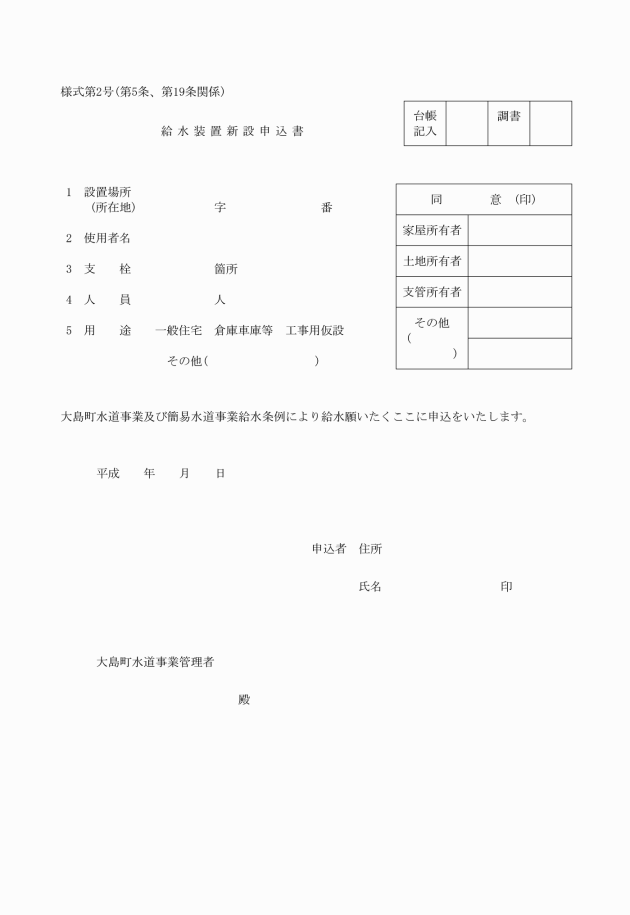

第19条 私設消火栓の設置許可申請は、様式第2号に準ずるものとする。

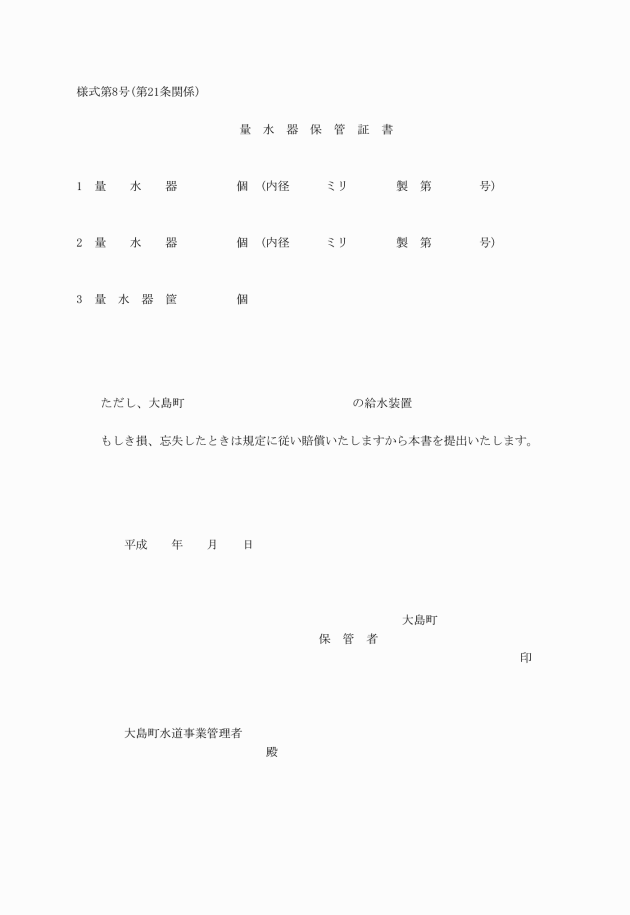

(保管証書の提出)

第21条 量水器の貸与を受けた者は、様式第8号による保管証書を提出しなければならない。

(量水器の保管等)

第22条 量水器は清潔に保管し、装置場所には点検修理等に支障を生ずるような物件をおいてはならない。

2 量水器に支障を生じさせるおそれがあると認めたときは、町において位置を変更し、その費用は、水道使用者又は給水装置所有者の負担とする。

(量水器の点検及び計量)

第23条 量水器の点検は5、7、9、11、1、3月の17日から27日までの間に行う。ただし、管理者が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 使用水量の計算は、量水器点検の時から次の点検時までに消費したものを2箇月分とし、1/2したものを翌月、翌々月で徴収する。

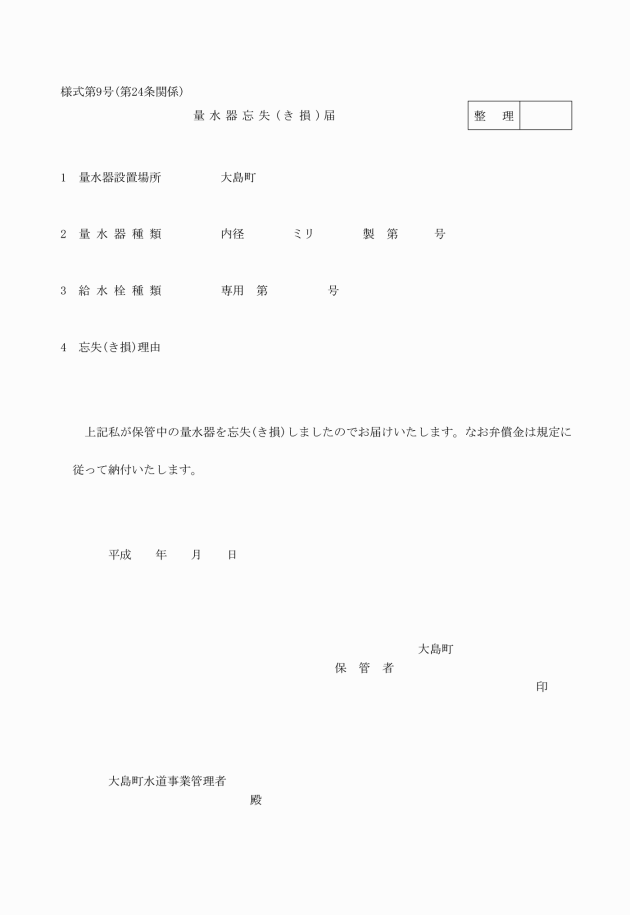

(量水器等亡失時の届出)

第24条 量水器及びボックスを亡失したときは様式第9号により直ちに届出なければならない。この場合の弁償金は亡失にあっては時価金額、き損にあっては時価に対し償却年数を考慮して次の割合を乗じて得た金額とする。

使用期間 | 弁償率 | 使用期間 | 弁償率 |

1箇年 | 95/100 | 5箇年未満 | 75/100 |

2箇年未満 | 90/100 | 6箇年未満 | 70/100 |

3箇年未満 | 85/100 | 6箇年以上 | 65/100 |

4箇年未満 | 80/100 |

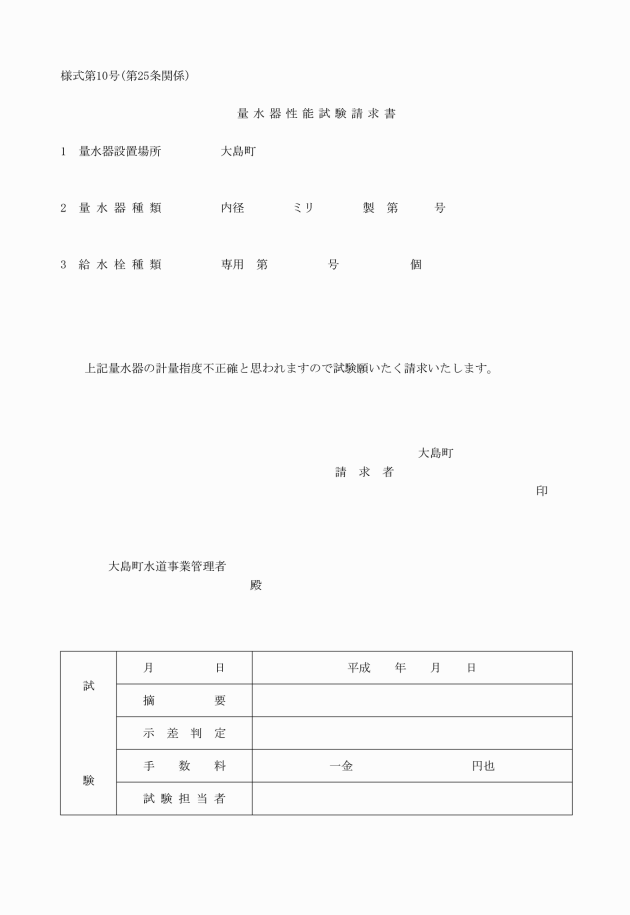

(性能試験の請求)

第25条 量水器の性能試験請求は、様式第10号による。

(料金等の徴収)

第26条 条例第24条による料金等は、集金及び口座振替の方法によりこれを徴収する。

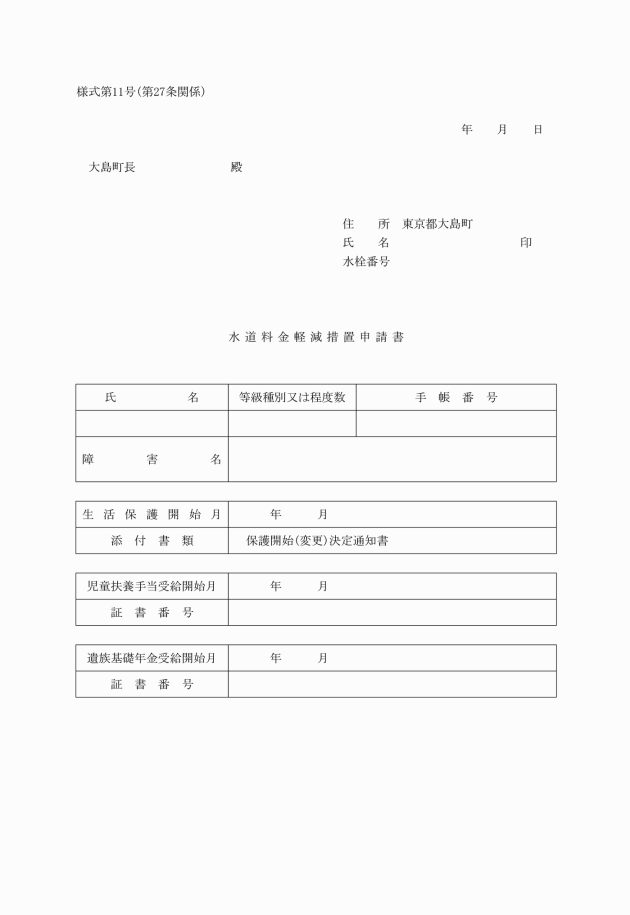

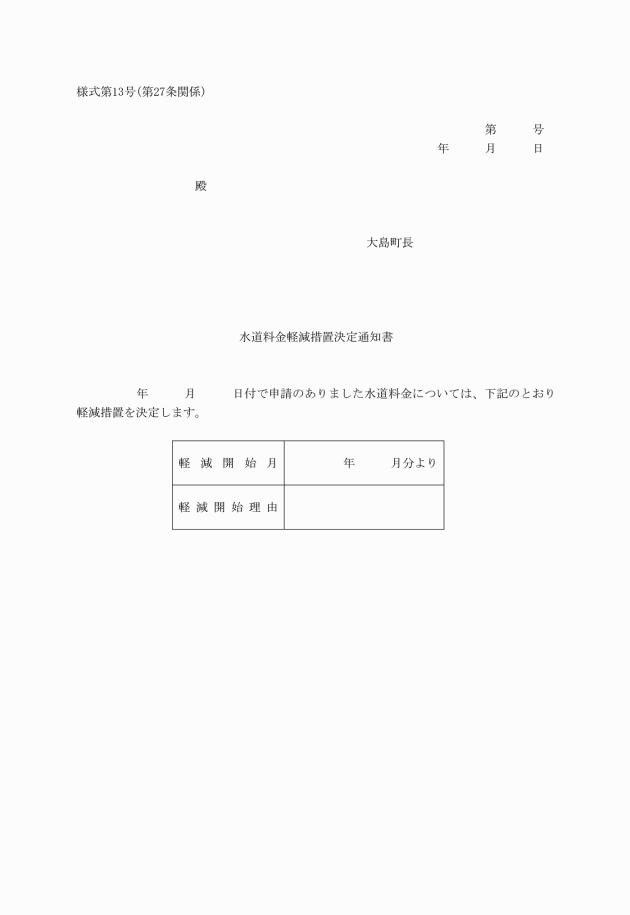

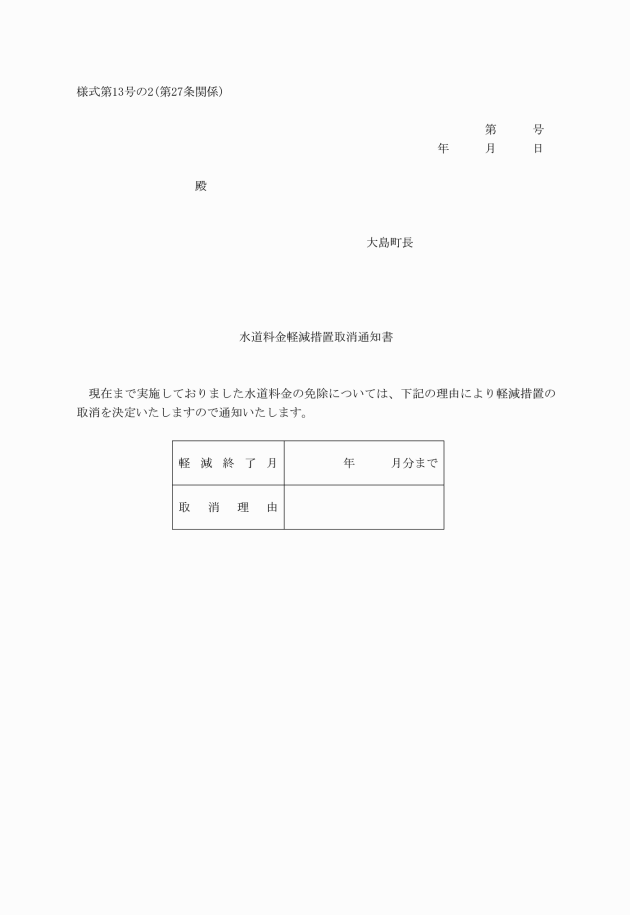

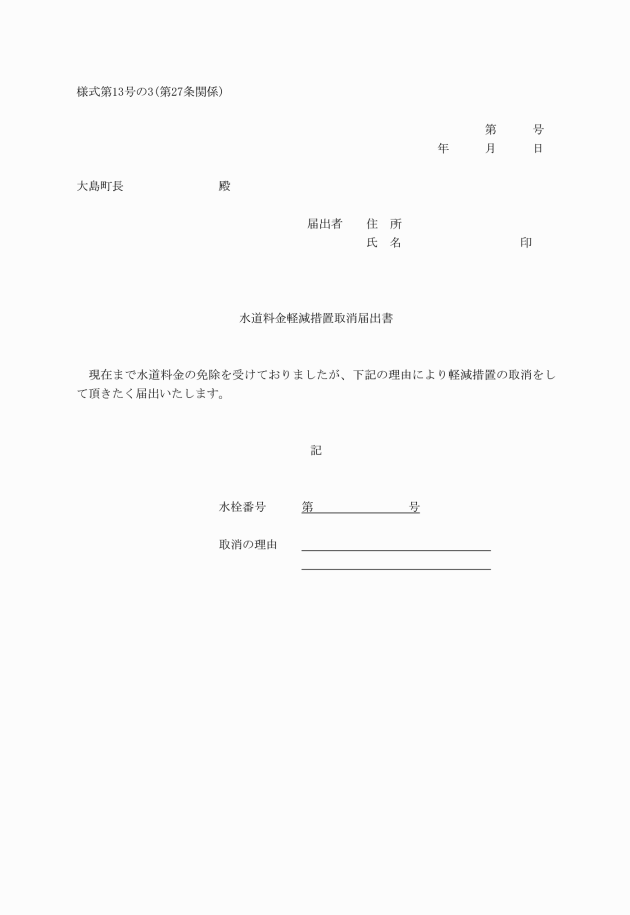

(1) 生活保護法の規定により生活扶助を受ける世帯に対する基本料金

(2) 児童扶養手当法により手当の支給を受ける世帯に対する基本料金

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別児童扶養手当の支給を受ける世帯に対する基本料金

(4) 国民年金法により遺族基礎年金の支給を受ける世帯に対する基本料金

(5) 満80歳以上の老人(配偶者以外の同居世帯及び営業用水栓を除く。)世帯に対する基本料金

(6) 世帯主が身体障害者手帳所持者(身体障害者手帳1級から6級)である世帯に対する基本料金

(7) 世帯主が愛の手帳所持者(愛の手帳1度から4度)である世帯に対する基本料金

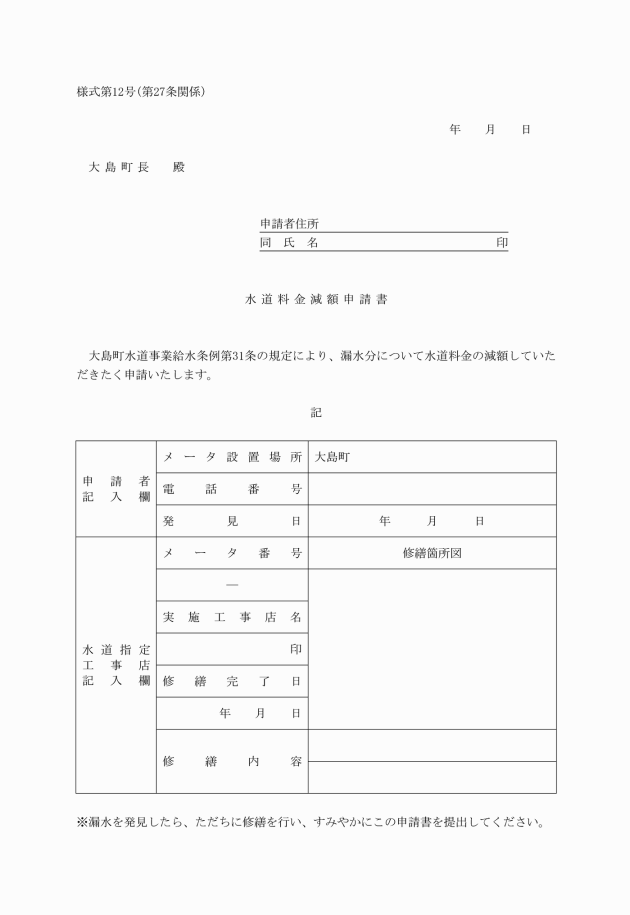

(8) 不可抗力による漏水に起因する料金

(9) その他管理者が特に必要と認めたもの

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第28条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

2 法施行規則第55号の規程に掲げる管理基準に準じて管理すること。

3 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 大島町水道条例施行細則(昭和30年規則第17号)は、廃止する。

附則(平成2年訓令第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成9年訓令第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 旧様式各号については、平成11年3月31日まで継続して使用できるものとし、加除により繰り上げ、又は繰り下げた各号は、それぞれ新様式の号数に読み替える。

附則(平成10年訓令第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年訓令第8号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第31号)

この規則は、平成15年9月1日から施行し、第27条第4号については昭和61年4月1日から適用する。

附則(平成20年規則第7号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式について、改正前の規則により定められていた様式を、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附則(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。