○大島町公共浄化槽整備推進事業条例施行規則

令和2年12月10日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町公共浄化槽整備推進事業条例(令和2年大島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する公共浄化槽(以下「浄化槽」という。)は100人槽以下で、次の各号に該当するものとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法律」という。)第2条第1号に規定する浄化槽

(2) 放流水の生物化学的酸素要求量において、除去率90パーセントかつ日間平均値1リットルにつき20ミリグラム以下にすることができるもの

(3) 法律第4条第1項に規定する構造基準及び合併浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室通知)に適合するもの

(住宅等の対象範囲)

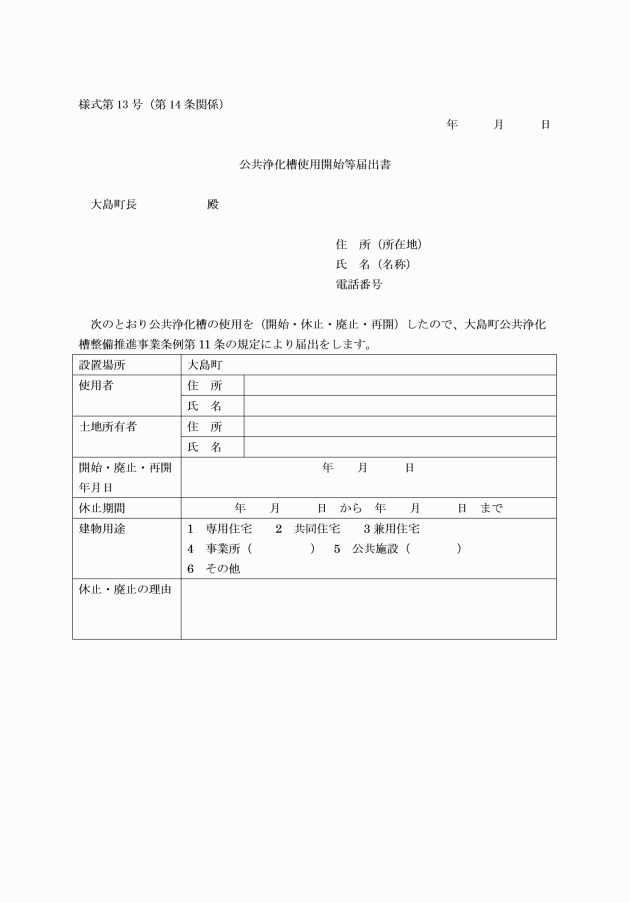

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する住宅等は、次に掲げるものとする。

(1) 専用住宅

(2) 共同住宅

(3) 兼用住宅(専用住宅又は共同住宅で、店舗、事務所、作業所、寺院等を兼ねるものをいう)

(4) 事業所(民宿、旅館、飲食店、事務所、作業場等事業用のもの)

(5) 公共施設(町が所有する庁舎、学校、公民館、町営住宅等)

(6) その他町長が必要と認めた建築物に設置される浄化槽

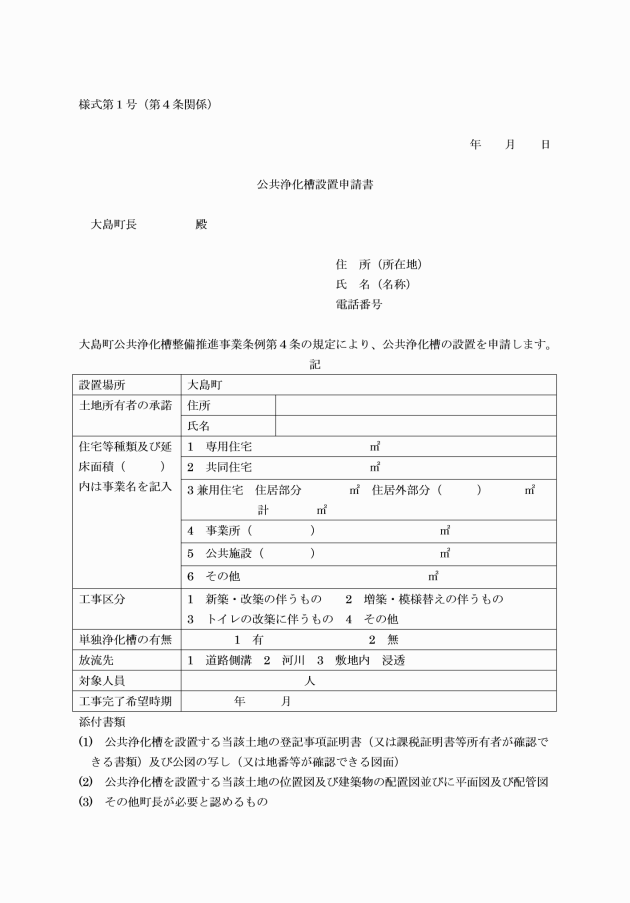

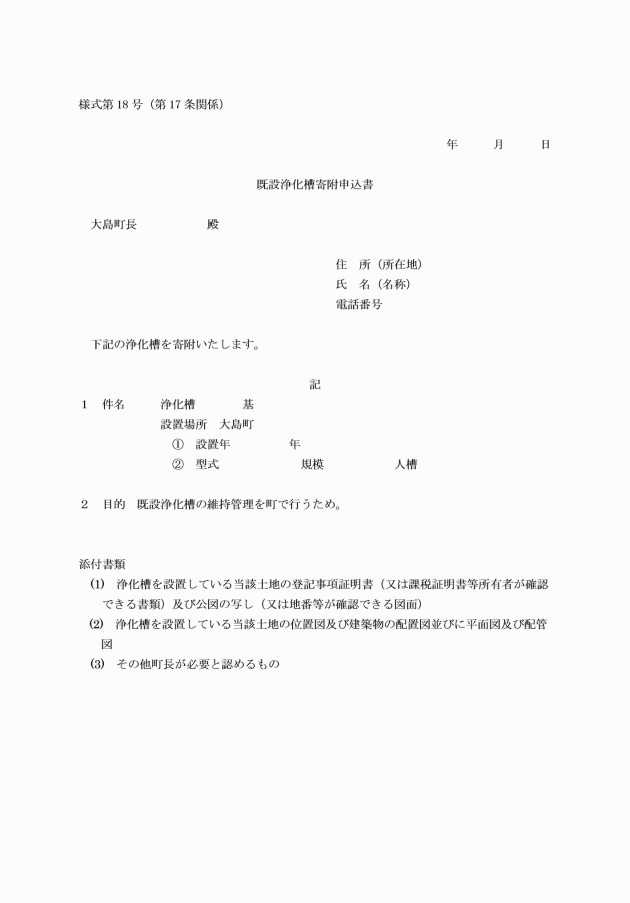

(1) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書(又は課税証明書等所有者が確認できる書類)及び公図の写し(又は地番等が確認できる図面)

(2) 浄化槽を設置する当該土地の位置図及び建築物の配置図並びに平面図及び配管図

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項に規定する業務を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に規定する特定事業(以下「PFI事業」という。)による業務としたときは、PFI事業の定めによるものとする。

(1) 浄化槽の設置をする土地の形状に著しく高低差がないこと。

(2) 浄化槽の処理水は、自然流下又は圧送方式で排水路等に放流できるものとすること。

(3) 設置完了後1年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間又は浸透桝等の間を管きょで接続し、浄化槽の使用を開始すること。

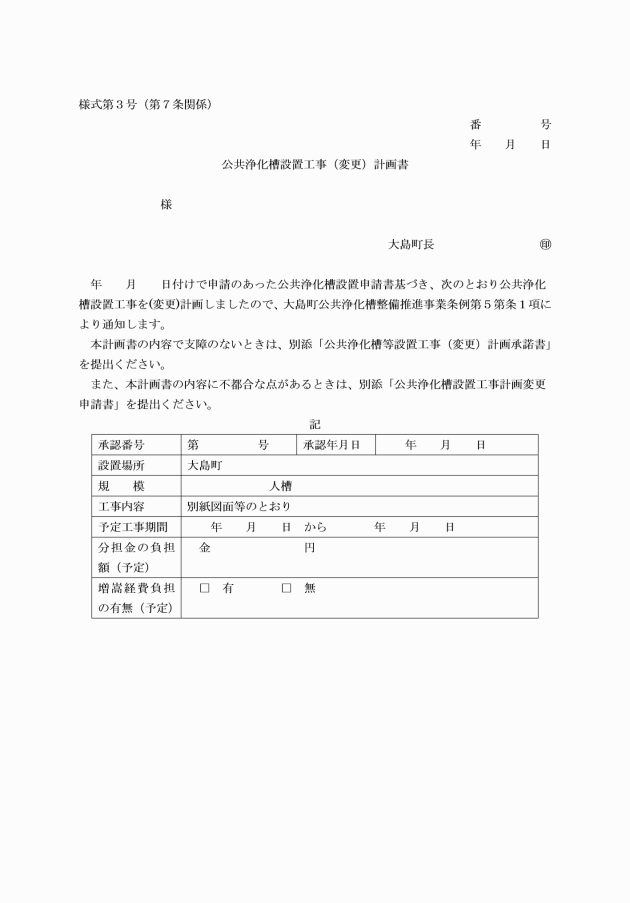

2 公共浄化槽の規模は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―2000)によるものとする。

4 町長は、浄化槽の設置をPFI事業で実施する場合は、前項に規定する業務を、PFI事業の定めるところにより、その方法はPFI事業者の定めるによるものとし、申請者と協議の上施行するものとする。

2 町長は、浄化槽の設置をPFI事業で実施する場合は、前項に規定する業務を、PFI事業の定めるところにより、その方法はPFI事業者の定めるによるものとする。

(標準設置費)

第11条 条例第9条第1項に規定する標準的な経費として規則で定める額は、当該年度の浄化槽の標準的設置工事の使用に基づいた町長が指定した額とする。

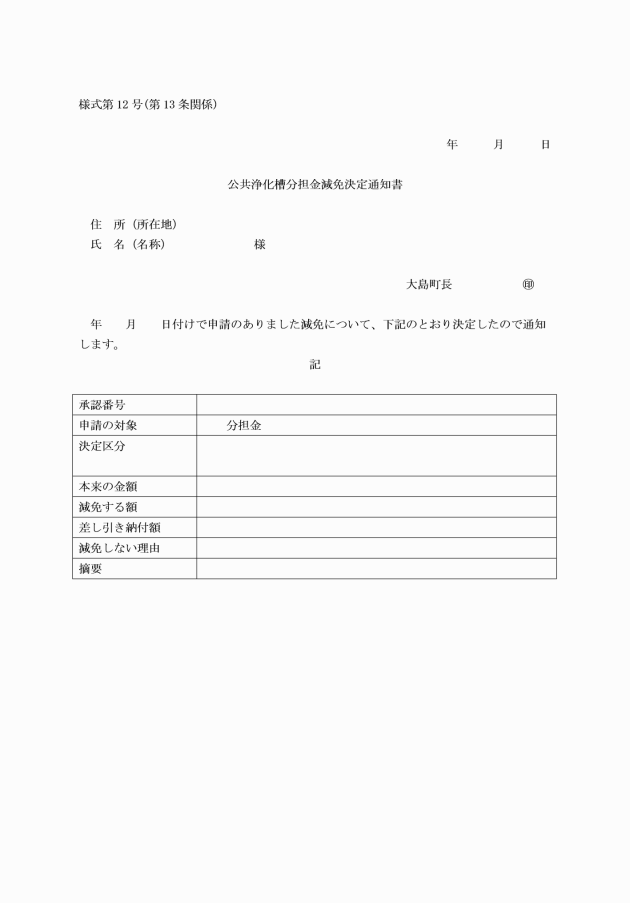

2 町長は、前項の申請があったときは、その結果を当該設置対象者に通知するものとする。

(2) 耐用年数が、相当程度残っていること。

(3) 維持管理(保守点検、法定検査、清掃等)が適正に行われていること。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

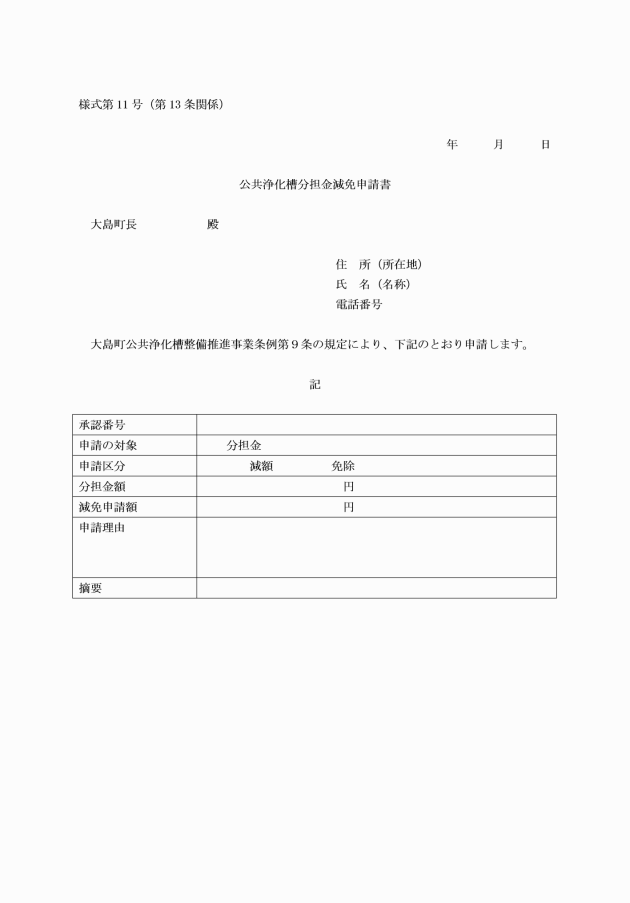

別表第1(第13条関係)

対象 | 減免率 | 添付書類 |

生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯 | 50% | 公的機関の発行する証明書等 |

公の生活扶助以外の扶助を受けている世帯 (1) 児童扶養手当法により手当ての支給を受ける世帯 (2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別自動扶養手当を受ける世帯 (3) 国民年金法により遺族基礎年金の支給を受ける世帯 (4) 満80歳以上の老人(配偶者以外の同居世帯及び営業目的の浄化槽を除く)世帯 (5) 世帯主が身体障害者手帳所持者(身体障害者手帳1級から6級)である世帯 (6) 世帯主が愛の手帳所持者(愛の手帳1度から4度)である世帯 | ||

町長が特に減免が必要であると認める世帯 | 納付べき額以内で町長が定める額 | 町長が必要と認める書類 |

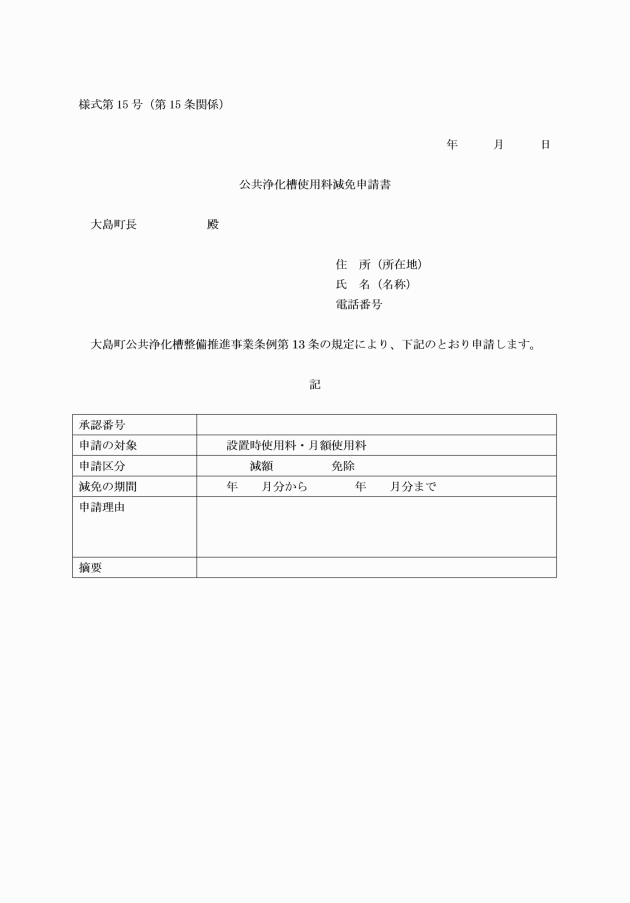

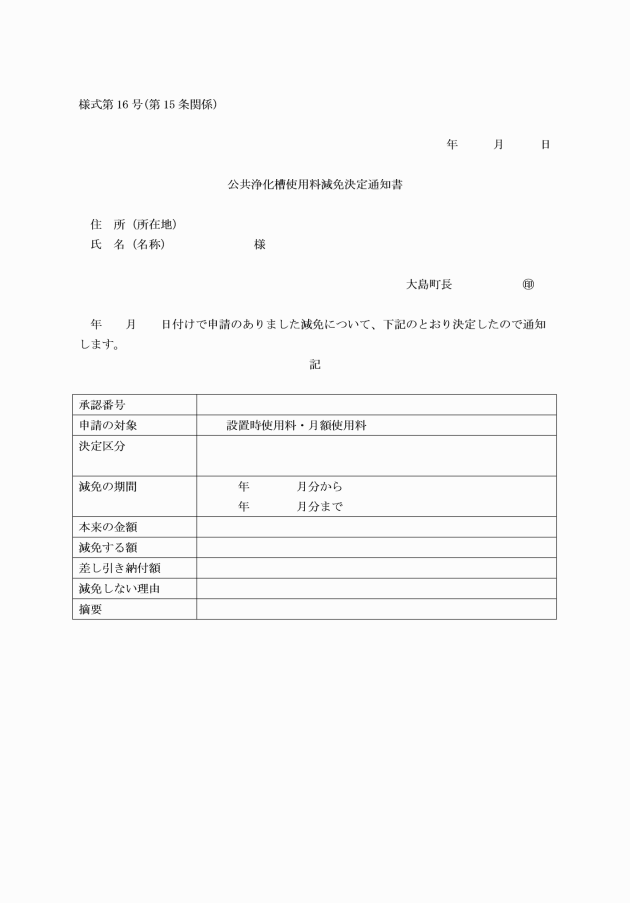

別表第2(第15条関係)

理由 | 減免期間 | 減免率 | 添付書類 |

不可抗力により使用不能にある世帯 | 使用不能の期間 | 100パーセント | 町長が必要と認める書類 |

生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯 | 町長が認定する期間 | 50パーセント(10円未満の端数は切捨てる) | 公的機関の発行する証明書等 |

公の生活扶助以外の扶助を受けている世帯 (1) 児童扶養手当法により手当ての支給を受ける世帯 (2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別自動扶養手当を受ける世帯 (3) 国民年金法により遺族基礎年金の支給を受ける世帯 (4) 満80歳以上の老人(配偶者以外の同居世帯及び営業目的の浄化槽を除く)世帯 (5) 世帯主が身体障害者手帳所持者(身体障害者手帳1級から6級)である世帯 (6) 世帯主が愛の手帳所持者(愛の手帳1度から4度)である世帯 | |||

町長が特に減免が必要であると認める世帯 | 納付べき額以内で町長が定める額 | 町長が必要と認める書類 |