| シリーズ1:オキナエビス科 |

| ke | 生きた化石といわれるオキナエビス類は、稀産であることと貝殻の美しさから人気のある貝で す。日本でのオキナエビスの知見は古く、世界への紹介は1875年(明治8年)ドイツ人のヒルゲ ンドルフが江ノ島の貝細工店から入手し、1877年新種として学会に報告した事によります。そ の後、ロンドンの大英博物館が多額の経費を添えて東京大学に採集を依頼。三崎の青木熊吉 氏が、この貝を釣り上げ大学に持参したところ、多額の謝金を受け取り、「長者になったようだ」 と言ったことから『長者貝』と名付けられたと言う逸話は有名ですが、武蔵石寿が1843年(天保 14年)に発行した「目八譜」に、『西王母』通称『翁蛭子』と言う名で図版が描かれていることか ら、「オキナエビス」の和名が与えられました。 なお、本館では伊藤宏氏からの寄贈もあり、28種100個体を常時展示し国内有数のコレクショ ンを保持しています。 国内には6種の生息が確認されていますが、本海域では5種の報告があります。 |

|

|

ヤドカリ入りのオキナエビス |

|

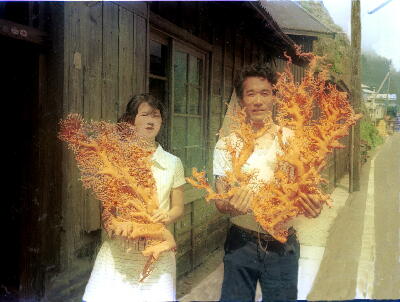

生きているオキナエビス  |

||

| 1.オキナエビス Mikadotrochus beyrichi (HILGENDORF 1877) 本海域における採集記録は数多く、大島から小笠原北の島間まで、水 深100-200mの岩場に生息しています。浅い場所での採集記録はヤド ガリ入ですが、昭和30年代に大島泉津水深30mのテングサ漁場(倉田洋 二 私信1964年)、銭州水深40m(西村和久 1976年)等の採取記録がありま す。近年スクーバ潜水による観察記録もあります。1996年12月大島泉 津地先水深70mで2個体採集、1997年4月には、水深68mでビデオ撮影 し、岩棚の裏側に殻頂を下にして生息することを明らかにしました(西村 和久・柳場潔 1998年)。 |

オキナエビスke |

|

| ke | ||

| 2.ベニオキナエビス Mikadotrochus hirasei (PILSBRY 1903) 房総半島から九州西岸、台湾方面に生息するが。本海域での記録 は、1997年鳥島水深200mから死殻1個体採集されました(渡辺富夫)。本 種の生息状況ついては、この個体を図示し、次の採集機会を待ちたい と思います。 |

ベニオキナエビス |

|

|

鳥島で採集されたベニオキナエ ビスの死殻 |

|

|

||

| |

||

| ke |  |

貝切手の発行 昭和38年5月15日、日本貝類学会創立35年を記念して、ベニオキナエビスを図案にした貝切手(4円 通常切手)が発行されました。原図は江守若葉氏の作。写真は発売当日、日本橋白木屋での消印と初日カバー。なお、本品は、後日、送料共1部110円で斡旋された。 |

| keke | 3.コシタカオキナエビス Mikadotrochus salmiana ROLLE 1899 1958年、須美寿島近海で珊瑚漁業を行っていた漁船より赤サンゴ付死殻を入手(草苅 正)。 さらに、大島水深120m(山本愛三 1993年)黒瀬水深158m(奥谷喬司 1975年)、なお、小笠原 (Fukuda 1995)は東シナ海の貝類相(1)(山本愛三 1993年)からの引用ですが、詳細は不明で す。 ke |

|

|

コシダカオキナエビス |

|

赤サンゴの付いたコシダカオキナエビス 赤サンゴの付いたコシダカオキナエビス |

||

| 昭和46年八丈島の漁船(稲荷丸)が須美寿島で漁獲したサンゴ(約11kgと12kg) | ||

| ke | 4.アケボノオキナエビス Perotrochus diluculum OKUTANI 1979 1974年、水産庁東海区水産研究所の調査船が三宅島・御蔵島付近の 水深470mから2個体採集(奥谷喬司 1979)、1979年には銚子の底曳船で も採集。同年新種。1987年6月八丈島漁業協同組合所属船、西ノ瀬水 深250mより底魚釣漁業に釣り上げ、内地の貝類コレクターに売却。上 記のように本海域で本種生息の記録はあるのですが、当館標本は 1985年5月、房総東沖産を展示しています。 |

アケボノオキナエビス |

| ku | ||

| ku | 5.リュウグウオキナエビス Entemnotrochus rumphii (SCHEPMAN 1879) 1986年4月、鳥島西方の海徳場水深150mより三崎のキンメ漁船が釣獲。殻径21.3cm。横須賀博物館に寄託(蟹江康光 1986年)。当館標本は沖縄産を展示しています。 |

|

| |

||

|

|