�g�b�s�b�N

�����E�e����

| �����E�e���� |

| �@�ʖ��T�U�G�ȁA���Ȋk��������`�ƂȂ���̂������B�k�̓��ʂ��^��w�ł��邱�Ƃ́A�j�V�L�E�Y�ȂƓ����ł����A�j�V�L�E�Y�Ȃ̊W���p���Ŕ����̂ɑ��A�{�Ȃ̊W�͐ΊD���ŏd�����B�T�U�G�ُ̒ẮA���܂�ɗL���ł��B | |||

| �����E�e���� | |||

| 1.�^�c�}�L�T�U�G�@Turbo (Turbo) reevei PHILIPPI �@�k�\�ʂ͕����Ō�����܂��B�Ԋ��F�̒n�A�����ɔ��F���ˍʂƔ���������A�����̍����F�т��܂����A�F�ʕψق����艩��n�F�̖��n�̂��̂�����܂��B�W�͐ΊD���މ~�`�œʔՏ�B�W�̐F�͊�{�I�ɂ͔��F�B �@���҂�1966�N6���Ƀe���O�T�̒����ŎO��ɏ��߂ēn�����܂����B�����̓t�[�J�[�������틙�D��b�D���A���[20m���߂̃e���O�T����̒����ł������A���̐܊k��8cm�̃^�c�}�L�T�U�G����肵�܂����B���̌�̓n���̓x�ɁA���悻10�̂قnj��邱�Ƃ��o���܂����B���Ǝ҂̘b�ł́A�O�r�l���ŗǂ���������Ƃ̂��Ƃł��B �@�^�_���̕����ł́u�����N�X�~�v�A�I�[���h�~�X�Ƃ����Ӗ��ŁA���̊L���Q�������P�ƂŐ������邽�߂ƌ����Ă��܂��i�r���G�� 1944�j�B���z�F��B���݈ȓ�B |

|

||

| 2.�����E�e�� Turbo (Turbo) petholatuus LINNAEUS �@���䓇�i�����d�Y 1968�j�B�O��Ɏ��Ă��܂����A��Ԃ̑���_�͊W�ŁA�{��͒ʏ�Z�ΐF�ʼn���������������܂��B�O��̓G�i������h�����悤�Ȕ��F�B�܂��A�̑w�͑O��̕������т�Ă��܂��B����ȊL�ł��B �@�����ł͗��V�B�Ԋ��F�̕\�ʂɁA��4mm�قǂ̗��������т������Ă��܂��B�ǂ��c�ꂽ�̑w�����łȂ��A���̑т͗��w�܂Ŋ����オ���Ă��܂��B�������тɂ͒W�F�̃W�O�U�N�͗l������܂��B����𗳂ƌ��Ė��t�������Ƃ͔[������܂��i����˕�(1997)�j�B�����ɂ̓^�c�}�L�T�U�G�Ɠ��l�����E�e���T�U�G�ł����A���̖��͕̂��y���Ă��Ȃ܂���B���z�F��q���ȓ�B |

|

||

|

|||

| |

|||

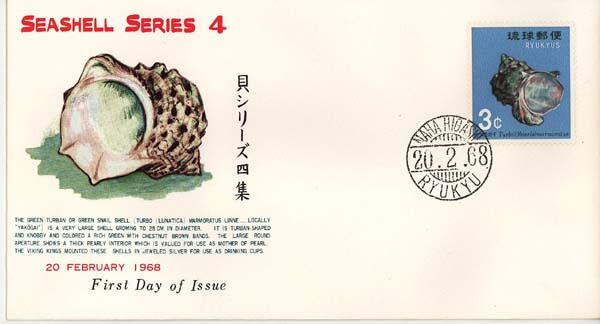

| 3.���R�E�K�C Turbo (Lunatica) marmoratus LINNAEUS �@�k�͊��挒��^�Ŋk�a20cm�Ƒ�^�ɂȂ�܂��B�̑w�ɓ݂����ߘ]��3������܂��B�k�\�͗ΐF�Ő����I�F�т����蔒���������邪�V������ƗΌn��1�F�ƂȂ�܂��B�W�͉~�`���F�̓ʔ�ŁA���O���������A�k�͓��ʂ̐^��w���ɂ߂Č����B �@���R�E�K�C�͗�����������i���ꌧ�j��1425�`1691�N�A���Ȃ킿����Ɛ���̒����Ɍ��������v�f�Ղ̗A�o�i�Ƃ��āA���̊k���d�v�ł����B����12�N�ȍ~�́A���[���b�p�ɗA�o�����悤�ɂȂ�A1889�N��247�g�����s�[�N�ňȌ㌸�����Ă��܂��B�Ȃ��A���R�E�K�C�̊k�d�ʂ���A�W�Ɠ�̕����܂ޑS�d�ʂ́A�k�d�ʂ�1.7���|����ΐ���o���܂��B�Y���s���̓T�U�G�Ɠ��l�ł����A���͔������܂�Ńg���R�t�H���c���̌`��śz�����A2-3���ŕt�����ĕϑԂ��܂��B������1�N�Ŋk�a2�`3cm�i�R�����m 1995�j�B �@1980�N4��3���A�����s�����s�͖̉�a�����A���䓇�����̏��n���̊��Ń_�C�r���O���A���[27m�Ń��R�E�K�C���̏W�B�{�̂͐��Y�����ꔪ�䓇����Ɋ���܂����A�傫���͊k��13.2cm�A�k�a12.5cm�A�d��600g�B���R�E�K�C�c���̕��V���Ԃ�2-3���ƒZ�����Ƃ���A�ǂ̂悤�Ȍo�H�Ŕ��䓇�ɗc���܂��͒t�L�����ǂ蒅�������͋���������Ƃ���ł��B�{�C��B��̍̏W�L�^�Ǝv���܂��B |

|

||

|

|||

|

|||

| |

|||

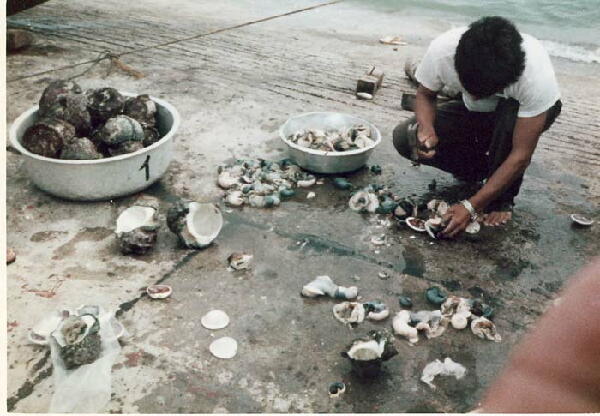

| ���R�E�K�C�̊k�͐̂��痆��H�ɗp�����Ă��܂��B���ɗL���Șb�͊�茧�̒��������F���̏C���ŁA���a29�N����3�N�Ԃ�500�̎g�p����܂����i����˕� 1997�j�B�܂��C�U���̎g�p�ʂ��猚�݁i1124�N�����j�ɂ�10���ȏ�̃��R�E�K�C���g��ꂽ�Ɛ������Ă��܂����A���ꂾ���̋��l�����������ǂ����̎����͎c���Ă��܂���i�����L�� 1985�j�B �@���R�E�K�C�̐؎�͗����Ŕ��s����Ă��܂��B���ꌧ�͓��{�̔s��̌�A�A�����J�̎x�z���ƂȂ�A1952�N4��1���ɐ��{����������A1972�N5��14�����̊ԗ������{�ƌĂ�Ă��܂����B�@�@�؎��1948�N7��1������1972�N4��20���܂Ŕ��s����܂����B���R�E�K�C�̐؎�́A1967�N�\68�N�ɁA�L�V���[�Y�Ƃ���5��i�`���E�Z���t�f�E�z�l�K�C�E�X�C�W�K�C�E���R�E�K�C�E�x�j�\�f�K�C�j�����s����A��������z�ʂ͂R���ł����B �@���҂͓��{���A�̔N�A7��31���`8��10���̊ԁA�҂��ɑ҂�������̊C�ƊL���A�����̖ڂŌ������ƁA�����Ζ����Ă����ɓ��哇���痷���������Ƃ��v���o���܂��B���̍̏W���s�́A�����s�����������ÂŁA�e��啪��̐搶���̏W�܂�ł����B�L�̕���ł́A��R�j�E�u���C�v�E�X�c�o�E���ь��V�E�������̏��搶�Ƃ��ꏏ�ɍs�������Ē����܂����B�@�@���R�E�K�C�͐Ί_���̋��`�Őg���������Ă��錻������@���A�L�k�̓���̂ق��A�̂Ă��Ă���W����肵�܂������A�W�̏d���͖�200�O����������܂����B�@���z�F��q���ȓ�B |

|||

|

|||

| 4.�}���T�U�G Turbo (Marmarostoma) setostus GMELIN �@�k�`�E�]�E�k�F���Ƀ`���E�Z���T�U�G�Ɏ��Ă��܂����A�ۂ݂̂���~���`�B�W�͔��F�B �@�}���T�U�G�͖k���������\����L�ł��B�k�������͓����̓쓌��1,170km�A�����쐼221km�Ɉʒu���A���̑傫���͓���2.1km�A��k3.3km�A����8.0km�ŁA�����ɂ͖k�ɐ�����k666m�l�A��ɂ͏��}��������2�Ԗڂɍ�����P��(792m)�̂Q��̂���ȉ~�`�̓��ł��B1944�N�̋������g�����A�Ζ쑺�E�����̂Q�P����17����90�l�����Z���Ă��܂������A�Ȍ㖳�l���ł��B���ł��������Â���Z���ՂɃo�i�i�������邱�Ƃ��ł��܂��B |

|

||

|

|||

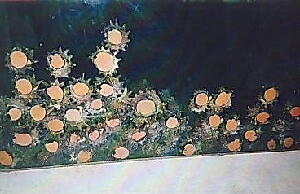

| �@�}���T�U�G�̋��l�L�^��1927�N���炠��A�ő��N8.4�g���A����3.4�g���ŁA�����̓{�^���ޗ��Ƃ��ĊL�k�݂̂𗘗p���Ă��܂����B���}����������̕����ʋl�ɂ��čD�]�܂�������Ɖ�����܂łɂ͎���܂���ł����i�q�c�m�� 1969�j�B �@�����̖k���ɂ͏��}����������̃��[�t�����B���Ă���A�}���T�U�G���Q�����Ă��܂��B�}���T�U�G�̐����ʂ̑����߂��ŁA1m�~1m�̘g�����Q�P���s�����Ƃ���17�̂ł����B�}���T�U�G�̑傫���̓����_���̏W����397�̂ɂ��Ă݂�ƁA���ϊk��7.3cm�i�͈�5.2�`8.5cm�j�A���ϑ̏d131.8g�i�͈�45�`220g�j�ł����i�����a�v 1987�j�B �@�k�������̃}���T�U�G�́A�ċG�ό��p�ɕ����ɑ�ʂɎ������܂�A��ɒُĂƂ��ďܖ�����Ă��܂����A�H���ƂȂ�ƃT�U�G��29.6%�ɔ��17.4%�i�̏d50g����32.3%�A50�`75g18.8%�A100�`125g17.5%�A125�`150g13.6%�j�Ƌɂ߂ď��Ȃ��i�����a�v 1988�j�A�L�k�̗��p���l�����Ȃ��Ƃ��������Ȃ��C�����܂��B�Ȃ��A�H�p��̂Ă�ꂽ�L�k���C�Ō��邱�Ƃ�����܂����A�����ɂ͐����͂��Ă��Ȃ��悤�ł��B �@�����ւ̈ڐA�͉��s�Ȃ��Ă��܂����A�������[�����Ƃ���A�Z���ԂɎ��s������Ă��܂��悤�ł��B�C�̃��W���[�����ƂȂ鎞���̕������������ƁA1979�N11���Q���A�����k���Ɉʒu���鐼���C�݂ɑ傫���͕��ϊk��5.8cm�A���ϑ̏d62.1g�̃}���T�U�G��938�̕������A���̌�11��12���̒����ł�101�́A39���ڂ�12��21���ɂ̓X�L���[�o������239�̂��ĕ₵�܂����B�ĕ�̂͂قƂ�ǂ������n�_���߁i���[2m�j�ɐ������Ă��܂����i�ؗY�� 1988�j�B�@ �@�}���T�U�G�̎�c���Y�͍s���Ă��܂��A�����s���}�����Y�Z���^�[�i1990�j�́A9��14���ɉ��x�h���ɂ����Ă��܂��B���̎��̐�����28.5���ł����B ���z�F����E���}�������ȓ�B |

|||

|

�����[�t�̃}���T�U�G

|

||

| 5.�`���E�Z���T�U�G Turbo (Marmarostoma) argyrostomus argyrostomus LINNAEUS | |||

| �@�k�͏d�����ŁB���]�͑������N���̑w��20����O�ł��B���Ɍ����ƒꕍ�߂̘]�͋���B�F�ʂ͒W�������F�̒n�Ɋ��F�̉_�ʂ�����܂��B�W�͓ʔ�������̂���W���F�B �@�ɓ������E���}�������ɍL�����z���܂����A���ƑΏۂƂȂ�قǂ܂Ƃ܂��������͌����܂���B�`���E�Z���T�U�G�͒��N�ɂ͎Y���Ȃ����߁A�`���E�Z���́A���N�̒n��Ƃ͊W�Ȃ��A�{�M�Y�̋ߎ���ƈقȂ邽�߁u�G�L�]�`�b�N�v�ł��邱�Ƃ��u���N�v�ƕ\�����܂����i���{���L 1997�j�B���҂́A�{��̐������Ԃ���u�������v�ɐ��ރT�U�G�̈Ӗ��ƍl���Ă��܂����B �@���}���̃`���E�Z���T�U�G�͔���ŁA�����̏W���Ă��܂��܂����A�Q���͂��Ȃ��悤�ł��B�{��͏��}���̍X�ɓ�̉ΎR�i�k�������E�������E�연�����j�ɂ��������܂��B |

|

||

|

�������̃`���E�Z���T�U�G | ||

| �@�쒹���̃`���E�Z���T�U�G �@�쒹���i�ʖ��}�[�J�X���j�́A�����̓쓌1700km�ɂ���A�k��25��58���A���o158��58���Ɉʒu���A���̑傫����1k�u�A���̍ł������ꏊ�ŊC��8m�̕���ȓ��ł��B�쒹�����\����L�́A�����Ȟ����]��ɂ���^�C�v�ŁA�g�����d�i1980�j�́A���̌`��Marmarostoma argyrostomus argyrostomus�Ƃ��A�����E����̞���̖������̂�Marmarostoma argyrostomus marugaritaceum�Ƌ�ʂ��Ă��܂��B �@1980�N�A�����s���Y�����ꂪ�����w���D�u�݂₱�v(127.3��)�ɂ��A���̖k�������[�t���̐������������{���܂����B���̎��̐�����27.9�`28.2���ł����B�`���E�Z���T�U�G�̍̏W��31�̂ŁA���ϊk��8.1cm�i�͈�4.5�`9cm�j�A���ϑ̏d161.4g�k�͈�32.1�`221.5g�l�ł����B �@1978�N10���`1979�N1���܂ŁA�C�ے��Z�p��劯�Ƃ��ē쒹���ɋΖ������䕔�Ljꎁ�̘b���@�����܂������A�`���E�Z���T�U�G�̓��[�t���̒I���̉��ɏE���悤�ɂ��������A�H�p��y�Y�ȂǂɊ��p����A1982�N���ɂ�1���ԉj����20�̂قǂ����̏W�ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ̂��Ƃł����B �@1988�N�ɍ����Ƃ��ēn������l�Ɉ˗������Ƃ���3�̂�Ⓚ�ɂ��Ď����A���Ă���܂������A���̘b�ł������ʂ��������Ă���悤�ł����i�����a�v 1992�j�B |

|

||

|

|||

|

|||

| �A���̒����̃`���E�Z���T�U�G �@���̒����́A�����̓�1700km�ɂ���A�k��20��25���A���o136��04���Ɉʒu���A�}���A�i�Q���E���J�X���Ɠ��o�x�ɂ���܂��B�������ɂ͓���4.8km�A��k1.7km�A����11km�̃i�X�`�̊ʂ��p�������܂����A�������ɂ͂Q�̊₪���ʏ�Ɏc��݂̂ł��B���̂Q�̊�́A���ꂼ��k�I��E����ƌď̂���Ă��܂��B������1977�N���Ɛ�ǐ���̐ݒ�ɂ��A���ӊC���40��k�u�̐�ǐ��悪������ȂǁA���̒����͋ߔN�b����W�߂Ă��܂��B1979�N�A�����s���Y�����ꂪ�����w���D�u�݂₱�v(127.3��)�ɂ��A���[�t���̐����������s�Ȃ��A�`���E�Z���T�U�G�̐������m�F���Ă��܂��B�쒹���ƈقȂ菬�}���ɐ�������^�C�v�ł��i�����a�v 1992�j�B ���z�F��q���ȓ�B |

|

||

|

|||

| |

|||

| 6.�L���O�`�T�U�G Turbo (Marmarostoma) chrysostomus LINNAEUS | |||

| �@���}�������ɕ��z�i���r��1993�j�Ƃ��邪�A�̏W�L�^�͌�������܂���B1979�N�Ƀt�C���b�s���̃Z�u���s�ŁA�H�p�Ƃ��Ĕ����Ă���{��������w�����܂����������ł����B���̌�̈�̏W�ő����̂邱�Ƃ��o���A�w������������v���o������܂��B�k�����͉����F�̐^����P���A�W�͐ΊD�����F�ŕ\�ʂ͕����B�������L�ł��B �@���z�F����ȓ�B |

|

||

| 7.�R�V�^�J�T�U�G Turbo (Marmarostoma) stenogyrum FISCHER | |||

| �@�ɓ������ɑ��Y�B�k��3cm�O��B�T�U�G�̗c�L�Ƃ���ׂ�ƁA�����������A�̑w�̂��тꂪ�����A�k���ł��A�W�ɞ��������B�k�̐F�͑��ʂŃC���T�U�G�Ƃ������Ă��܂��B���ɁA�{�Ó����d�����͔̌̂������A�����̏W���Ă��܂��܂��B�H�p�ɂ͂��܂���B �@���z�F�[�������ȓ�B |

|

||

| 8.�j�V�L�T�U�G�@�@ Turbo (Callopomella) excellens SOWERBY �@�O��e���O�T����i��˖F�� 1996�j�B�k��2.5cm�O��B�O��Ɋk�͗ގ����邪�W������Ύ��ʂ͗e�ՁB�j�V�L�T�U�G�̊W�͕\�ʂɉQ����̒���������܂����A�R�V�^�J�T�U�G�̊W�͕\�ʂɎア����������������B���҂�1950�N��A�I�ɒ����̃e���O�T�����K�ꂽ���́A�{��𑽗ʂɍ̏W���܂����B�@�@�@�@���z�F�ɓ������`��B���݁B |

|

||

| 9.�T�U�G Turbo (Batillus) cornutus LIGHTFOOT �@�T�U�G�͊O�m�����݊C��ɕ��z���A��ɐ��[30m�Ȑ�ɐ������܂����A���^�L�i�c�N�Q�j�́A���[2m�Ȑ�ɑ����A�����Ƌ��ɉ����[��Ɉړ����܂��B�ɓ������ł͎�ɎO��Ȗk�ɐ������Ă��܂��B�O��͕��z�̓���ɂ���悤�ŁA�������Ȃ��N�̕����������A���Ă͎O�r�l�ɃT�U�G�̊ʋl�H�ꂪ�o����قNj��l�ʂ��������Ƃ̘b���Ă��܂��B�ɓ������ɂ�����T�U�G�̋��l�ʂ͔N�ɂ��L�����������A1932�N��446�g���A1953�N��250�g���Ɗl�ꂽ�N������܂����A1962�N���͋��l���v�ɏ��Ȃ��N������܂����B�ߔN��50�g���O��̐��g���ƂȂ��Ă��܂��B |

|

||

|

|

||

| �@���䓇�ւ̃T�U�G�̈ڐA�́A1936�A1960�A1961�N�ɓ����s�ɂ����{����A�������ǍD�ł��邱�Ƃ���A1962�`1964�N�ɓ����s�̕⏕���ƂƂ���600kg�̃T�U�G���ɓ���������ڐA���܂����B�����͗ǍD�ő�^�����܂����A�ɐB�����l�q�͖������Y�͊��ҏo���܂���ł����B �@�T�U�G�̉a�́A�ɓ������ł͎�Ƀe���O�T���̍g���ނł��B |

|

||

| �@���ҒB�́A���a40�N��Ƀt�N�g�R�u�V�E�A���r�E�T�U�G�̎�c�������i�l�Ԃ̎�ŗ������Ă�Z�p�̊J���j�Ɏ�g�݂܂������A�T�U�G�̐�����1971�N�ł��B8������9���ɐe�T�U�G�𐅑��Ɏ��e���A���x�h���ɂ�藑���Y�܂��܂����B�Y�����ɂ�����T�U�G�̐��B�B�͎����ΐF�ŗY�͓����F�ł��B���q�̑傫���͓���2�ʁA����5.5�ʁA��2�ʁA����60�ʂł��B����246�ʁi�͈�231�`262�ʁj�B���悻��30���ő�P�������N����A5���Ԃ�Morula stage�A7���Ԃ�Gastrula stage�ƂȂ�11���Ԃśz�����܂��B�z�����̒S�֎q�c���itrochohore Larvae�j�̑傫����0.20�~0.17mm�A30���Ԍ�̔�ʎq�c���iVeliger Larvae�j�̗c�k��0.28�~0.21mm�ŗV�j�����𑱂��܂��B4�������甇�����̂��o�����A�w�ʂ��ώ@����Ɨc�k�̌������h�ڏ�ɍL����A�����k��6���ڍ����F�߂��܂��B28���ڂ̑傫����0.71�~0.50mm�A����ł͍����F�����̂��锒�F�̓_�Ƃ��ĔF�߂��܂��B���牺�ł�1�N�Ԃ�13�����ʂɐ������܂��B����̉a�͓����t���]���A���̌�A�I�T��^���܂����A�T�U�G�̓A�I�T��^���Ă��L�k�̓A���r�E�t�N�g�R�u�V�̂悤�ȗΐF�ƂȂ炸�D���F�ƂȂ�܂��B����̓��J�����a�ɂ��Ă����F�ł����i�����a�v1970�j�B �@1988�N9���A�����s���Y������哇����Ŏ�c���Y�����t�L��1990�N6���A�T�U�G�̕��z���Ȃ����}���ɗA�����܂����B���̎��̑傫���́A�k��2.9cm�A�̏d6.8g�ł����B�������z���a�Ƃ��Ď��炵���Ƃ���A1992�N10���Ɏ��������܂����B����27�x�ɂ����āA�T�U�G�����I�ɐ��n���A�Y�����s���A���Ȃ��Ƃ����V�c���܂Ő���ɔ������邱�Ƃ��m�F����܂����B���̎���́A�T�U�G�̕��z�̐����v�����l�����ł��M�d�ȋL�^�ł��i�����s���}�����Y�Z���^�[ 1997�j�B(�T�U�G�̎�c���Y�Ɋւ���{�ݓ��̓~�~�K�C�ȃt�N�g�R�u�V��c���Y�̍����Q�Ƃ��Ă��������j |

|||

|

|

���������l�H�t�L����̌��Ԃɂ���������ł���

|

|

| |

|||

| �ɓ������̃T�U�G�ɂ͞�������܂����A�Y�n�ɂ���Ğ��̖����̂��݂��܂��B���̗L���� ������ɂ����̂ŁA�g�Q�̌������O�C�ɂ��ރT�U�G�́A�����߂��������̑w�ł�2��ɂȂ� �Ē����˂��o�Ă���A���p�̘Q�Â��ȂƂ���ł͞����Z��1��ɂȂ�A�܂��͑S�����������Ȃ��Ă� �܂��i�g�ǓN�� 1959�j�B �T�U�G�̎�c�������Ɏ�g��ł���Ƃ��́A���N���S�̂��T�U�G�����Ă��܂������A���̑� �̗������ċ��������Ƃ�����܂��B���̗��́A�����o����2�ɕʂ�Ă���A���x�l�����҂ɕ��� �悤�ł��B�K���X�����̕ǂ�����p�����Ƀ��[�����X�ł����B |

|||

|

|||

| �@�@�哇�̃T�U�G�i�L���j�Ɛ��˓��C�W�H���̃T�U�G(�����j�@�@�@�@�@�@�@�@�T�U�G�̑��̗��@�@ | |||

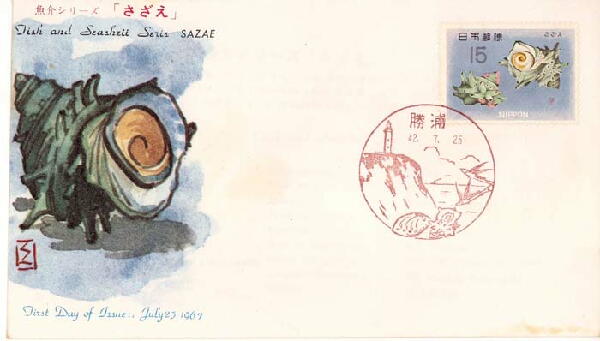

| �T�U�G�̍ő�̂ɂ��Ă̕����͖����悤�ł��B���҂��̌�������T�U�G�́A1975�N���A�� ���k���̓��P�艫�ɐ����������ŁA�����ړI�̓e���O�T�̐�������ł����B�������C�ɂ� �Ȃ��琅�[20m���߂��ړ����Ă��āA�ӂƊ�̉�������Ǝq���̓��قǂ̊����A�˂��Ă� ��ƃT�U�G�ł����B�C�����Ď�����݂�ƁA���̑�^�T�U�G������������܂����B�����ł͑� ���������邪�A���ꂪ���҂̌����ő�̂̃T�U�G�ł���A��������Ă����ׂ��������ƌ������ ���܂��B���̏ꏊ�͏�ɒ��������A�߂����ɐ����������s��Ȃ��ꏊ�ŁA���������́A���̎��� �B��̋@��ł����B �@�T�U�G�ƃM���^�J�n�}�i�O�o�F�j�V�L�E�Y�ȁj�͎������t�߂ɕ��z�̋��E������悤�ŁA���҂� �����䊘�p�ŔN�ɂ�藼�킪���ŏo������̂��ώ@���Ă��܂��i�����a�v 1990�j�B �T�U�G�͊����Łu�h���v�Ə����B�ꌹ�Ƃ��āA�u�T�U�v�́A�����g�A������A�����ߐᓙ���������� ��\���A�u�G�v�͉Ƃ̂��ƂŁA�T�U�G�Ƃ͏����ȉƂ��Ӗ����Ă��܂��i���{���L 1997�j�B�A���A�p���g �b�v�E�V�F���͓Ɗy�i���܁j�̈Ӗ��ł��B �@�r���G��( 1944)�ɂ��A�T�U�G�͓ꕶ����E�퐶����̈�Ղ���o�y���Ă���A���쎮 (927)�ɂ�����������悤�ɁA�Â�����{��Ɍ��[����Ă��܂����B�܂��ُĂ̋N���͓ꕶ���� �����i�I���O6000�`5000�N�j����܂ők��ƌ����܂��B �@�T�U�G�̐؎肪���a42�N�Ɂu����V���[�Y�v12����1���Ƃ��Ĕ��s����Ă��܂��B���h�Ȑ}���� �����A�L�̐��Ƃ�����Ǝ��ۂ̃T�U�G�Ƃ͎��̂悤�ɈقȂ��Ă��܂��B�@�T�U�G�͏㉺�̞��� ����Ă��܂����A�؎�̊G�݂͌��ɐڂ��ďo�Ă��܂��B�A�؎�̊G�́A���̏�ɂ͐��ǂ� �������狷�܂��ďo����������܂����A�T�U�G�͕K���k���̕��Ɍ����Ă��܂��k�g�����d 1967�l�B |

|||

|

|||

| �@�H�ו��́A�T�U�G�Ƃ����ΒُāB�W����ɂ��ĉɂ����O�c�O�c�����o������ݖ��������A�Ϗ`�������Ȃ�Əo���オ��B�h�g�́A��̍���ƃR���R���Ƃ��������������y���݂܂��B�����ȃT�U�G��䥂łĐH�ׂ܂��B���̏ꍇ�A�����ɂ��鎕������A�r���r���̊O�����͋ꖡ�������̂Ŏ�菜���������ǂ��B�Ȃ��A�H�ׂ�ꍇ�͐����Ă�����̂�I�ԁA���ʂƕ��s�������̂ŁA�①�ɂɂ͒�������Ă����Ȃ��B�@���z�F�k�C���암�`��B�B | |||

|

|